|

Schweizerischer Kurzwellensender SchwarzenburgSchweizer Botschaftsfunk, Geschichte und ZukunftSchweizer Radio International, Sender Lenk, Sarnen und SottensKorea-Funk Bülach - Panmunjom, Funkstation der P-26 Aeschiried |

Terrestrischer Funk und Radio allein können unabhängig von Infrastrukturen Dritter (Internet, Satelliten, Telefon-Leitungen) zwei beliebige Orte der Welt kommunikativ verbinden und dies mit einfacher, robuster Technik. Bild: Weltempfänger 1970er-Jahre, GRUNDIG. |

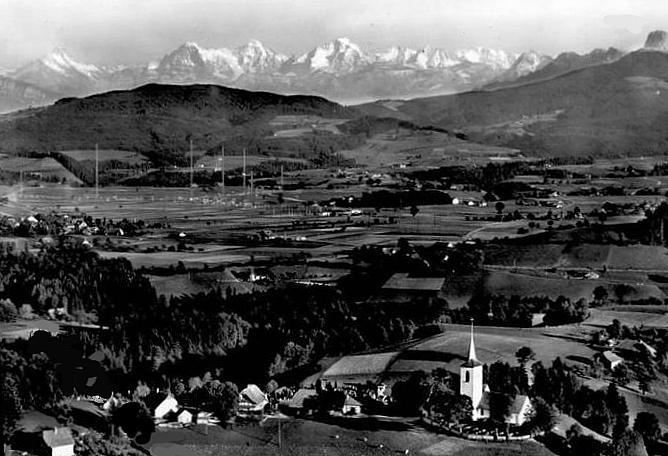

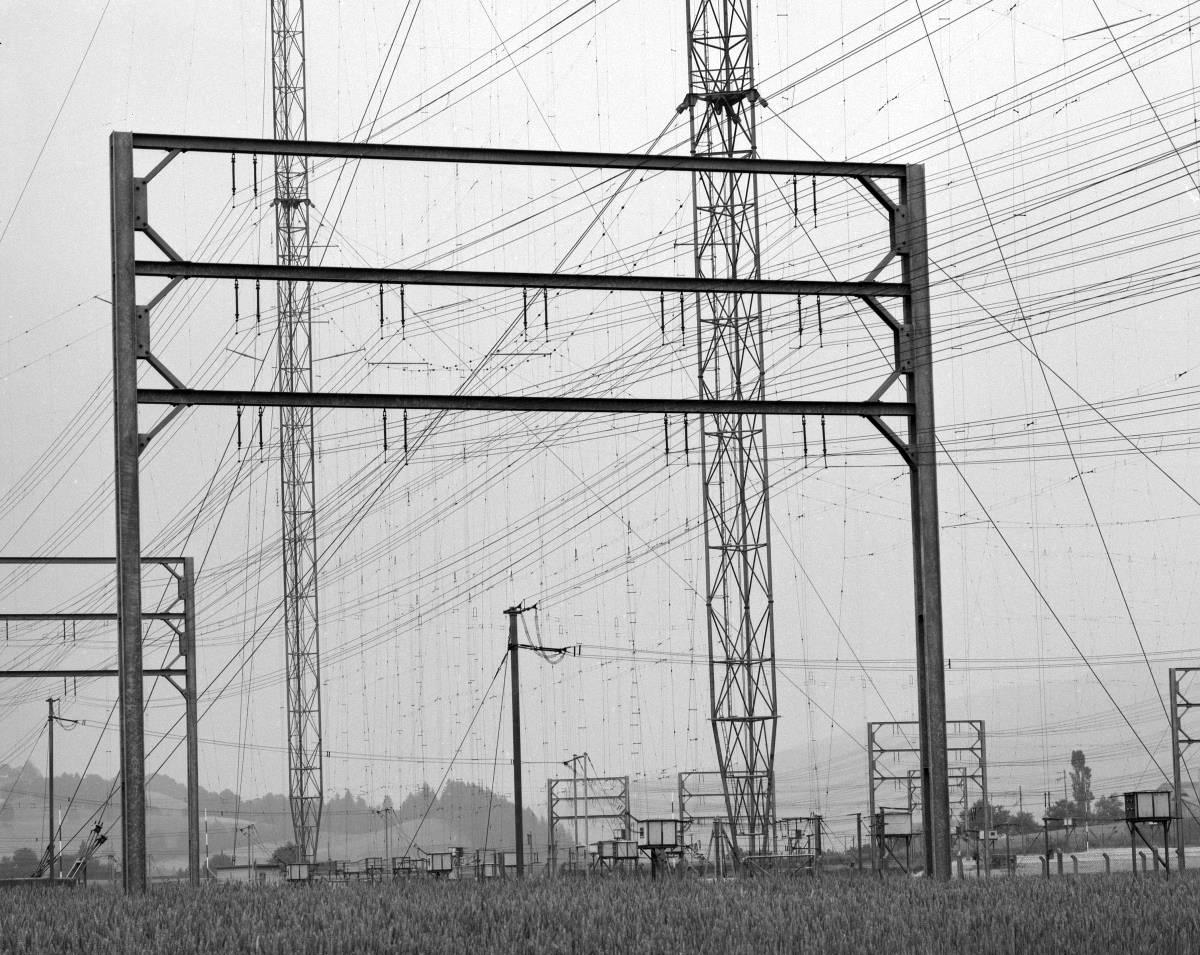

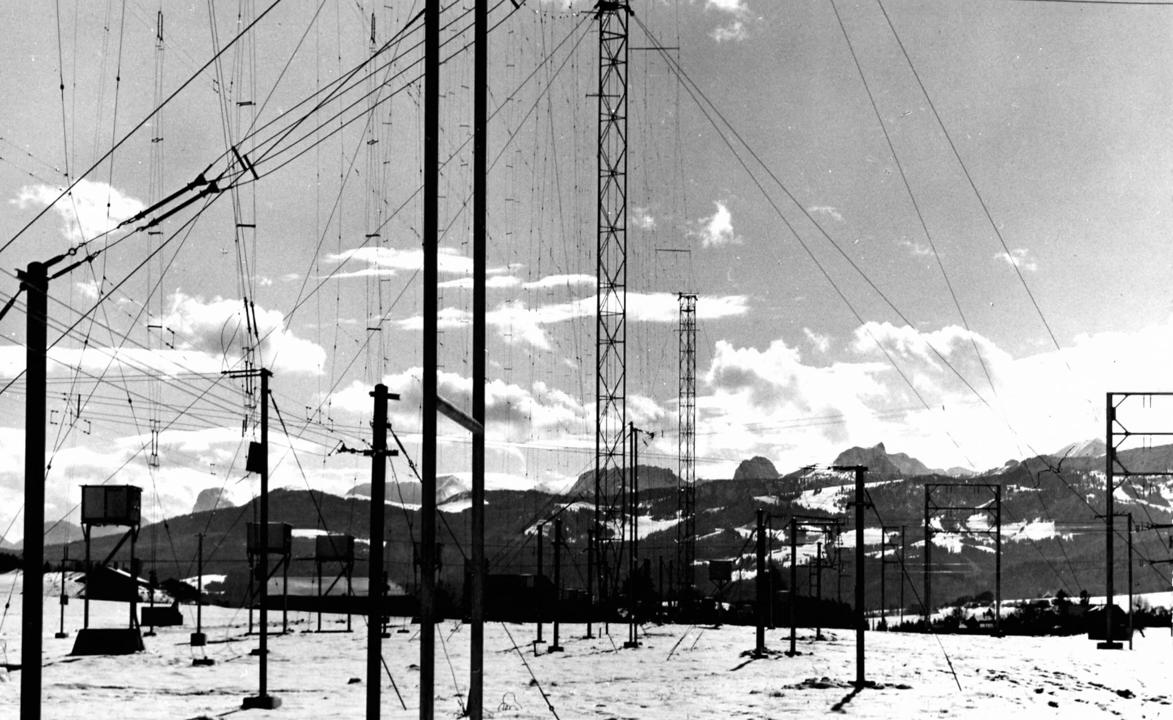

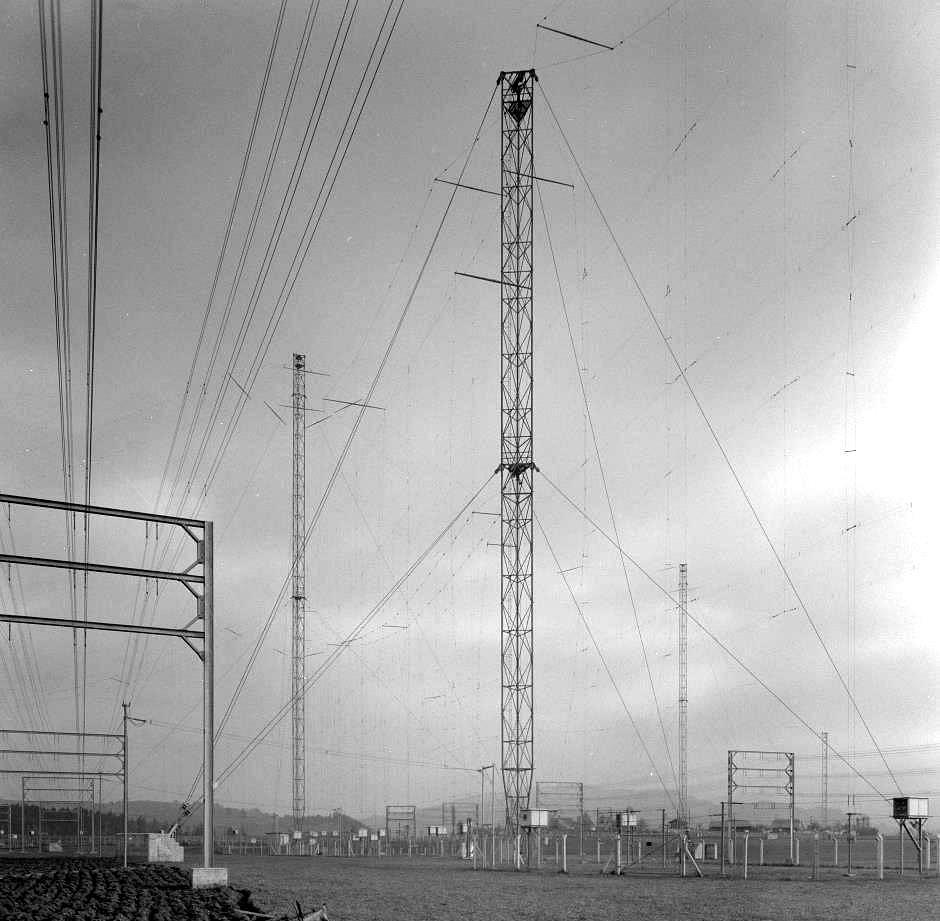

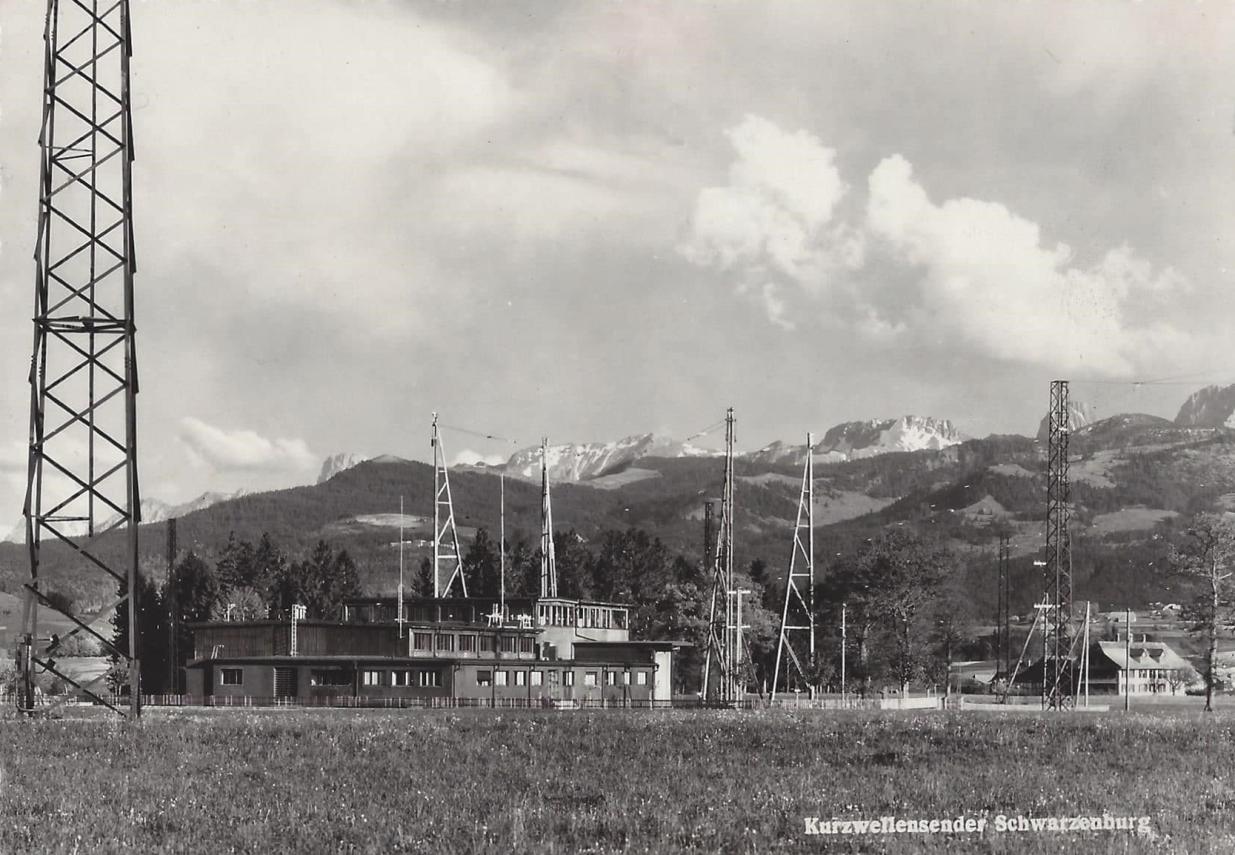

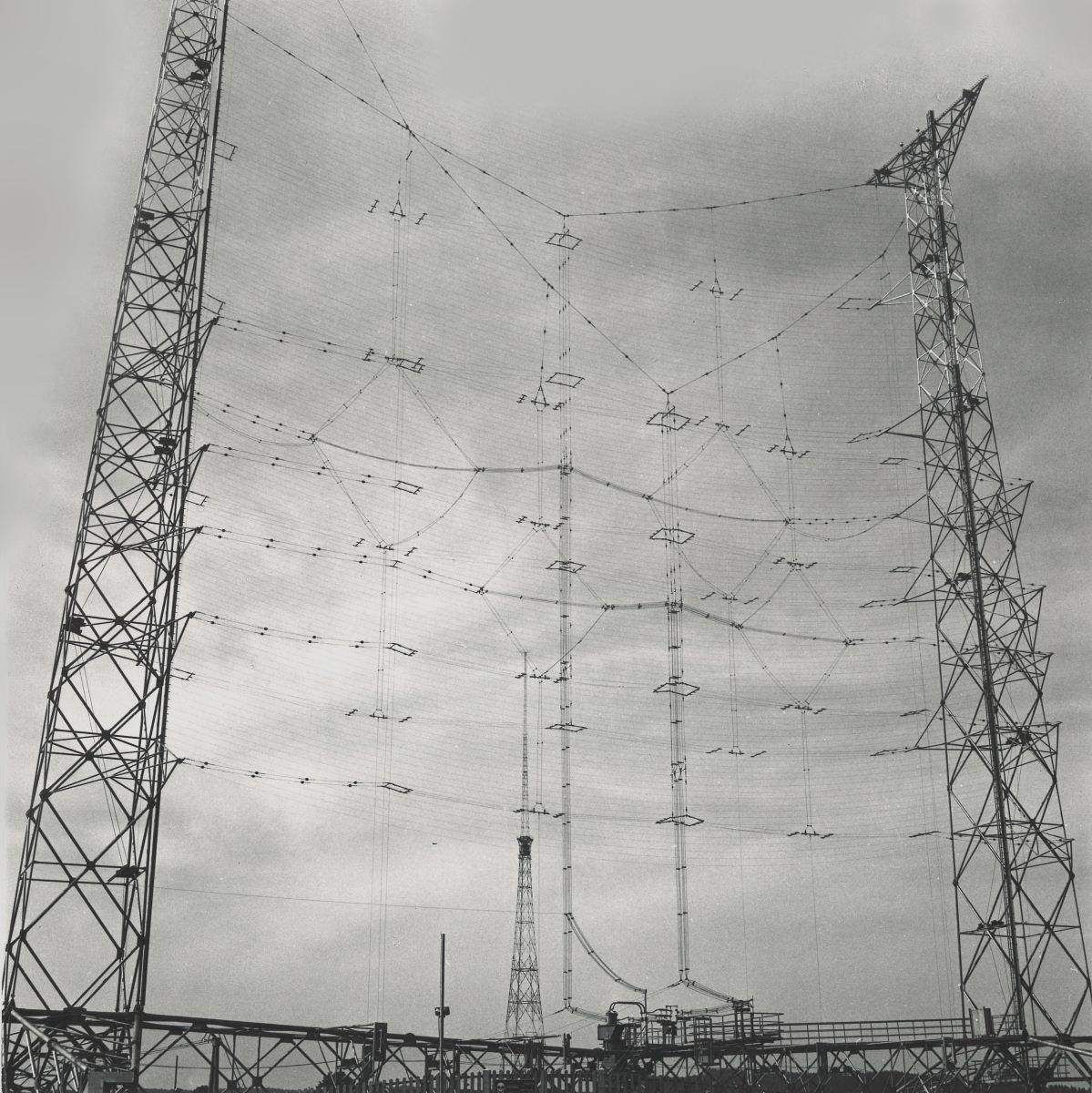

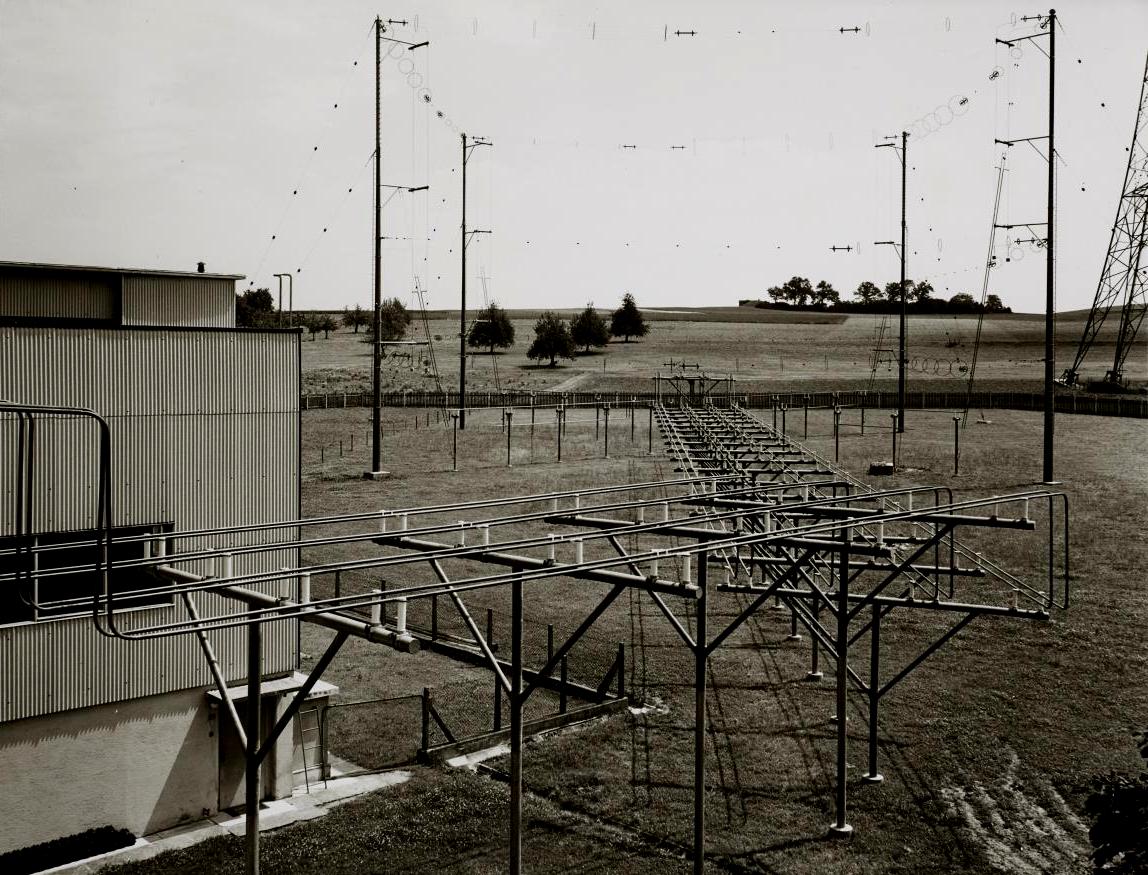

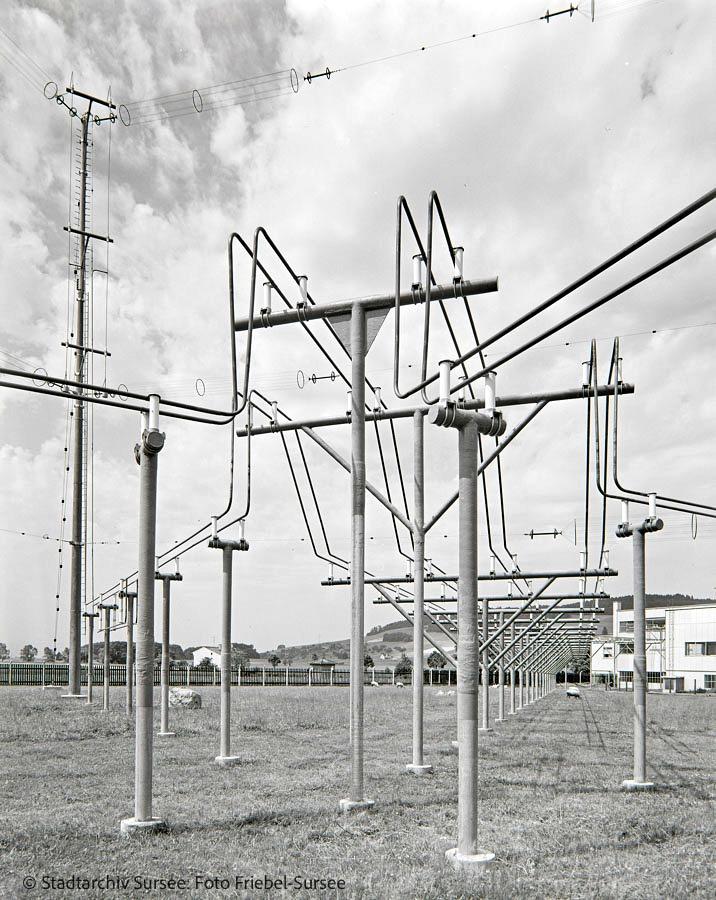

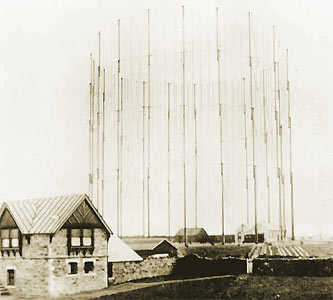

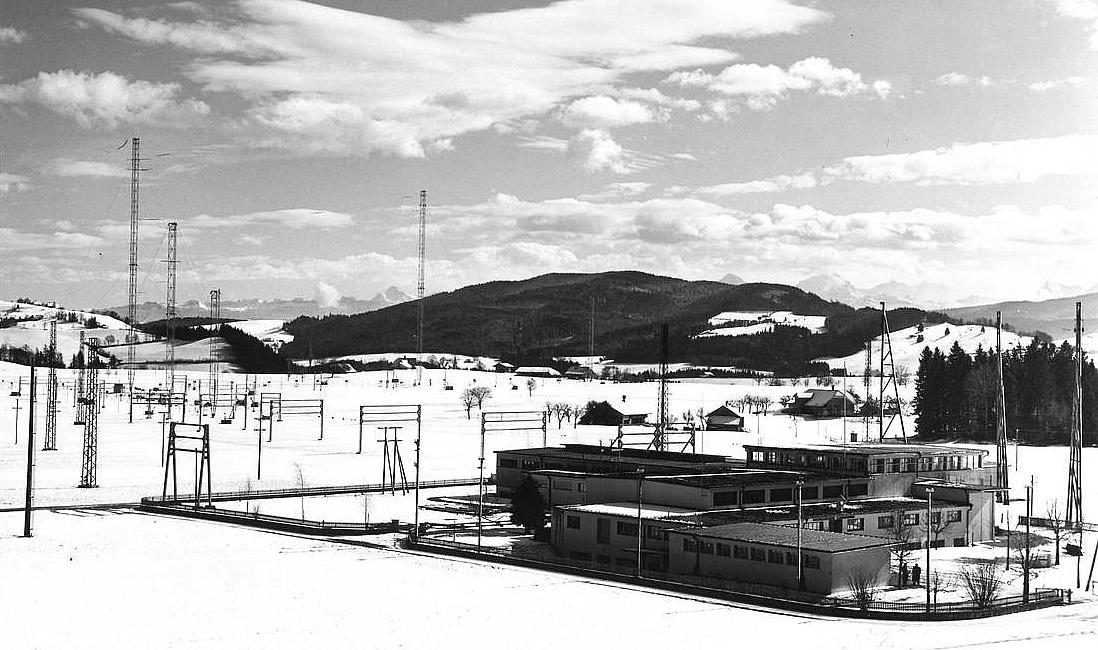

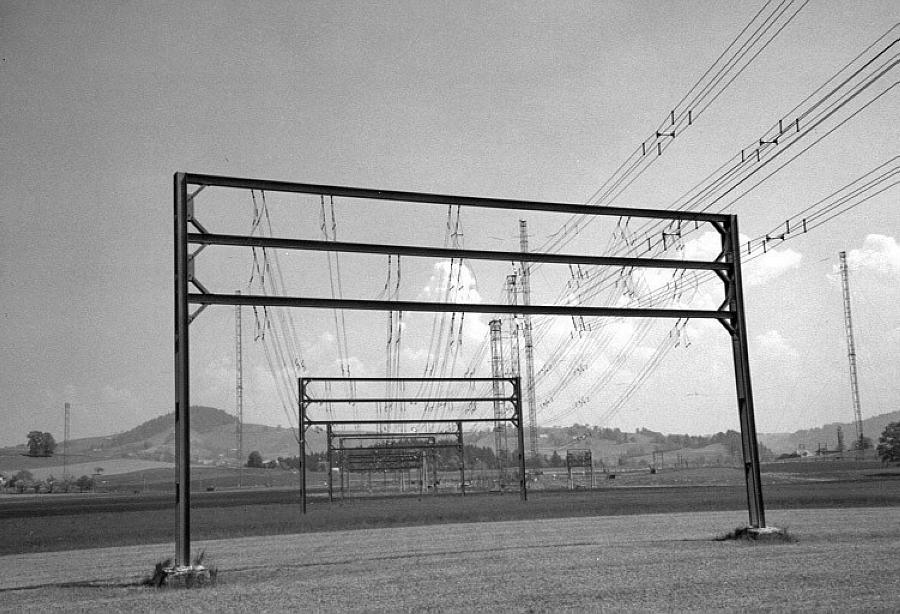

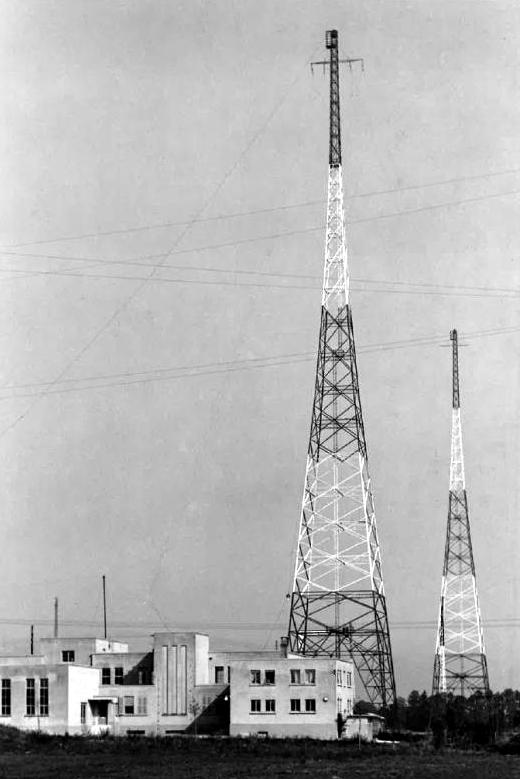

Die folgenden drei Fotos zeigen den Schwerpunkt der Sendeanlage 'Kurzwellensender Schwarzenburg' in den 1970er-Jahren: Sender-Gebäude, symmetrische Antennenzuführungen, den Grossteil der Vorhangantenne, Masten von Rhombus- und Winkeldipol-Antennen. Der höchste Mast ist jeweils der Zentralmast der dreiteiligen Vorhangantenne:

Bild: Das Sender-Gebäude mit Teilen der Antennen-Anlage.

Bild: Aufnahme etwas mehr Richtung links. Ganz links und rechts aussen sind hier jeweils die Endmasten nicht mehr auf dem Bild.

Bild: Noch mehr Richtung links: Jetzt ist auch der Endmast des linken Schenkels im Bild

Das vertraute jahrzehntelang hörbare Signet von Schweizer Radio International (SRI), welches das problemlose Auffinden des Senders auf der Radio-Skala ermöglichte:'Luegit vo Bärg und Tal ...':

Dieses legendäre Signet wurde mit einem Musikwerk ähnlich einer Spieldose erzeugt. Im Folgenden ein kurzer VideoClip dazu:

VideoClip Erkennungszeichen für den Kurzwellensender Schwarzenburg (mp4)

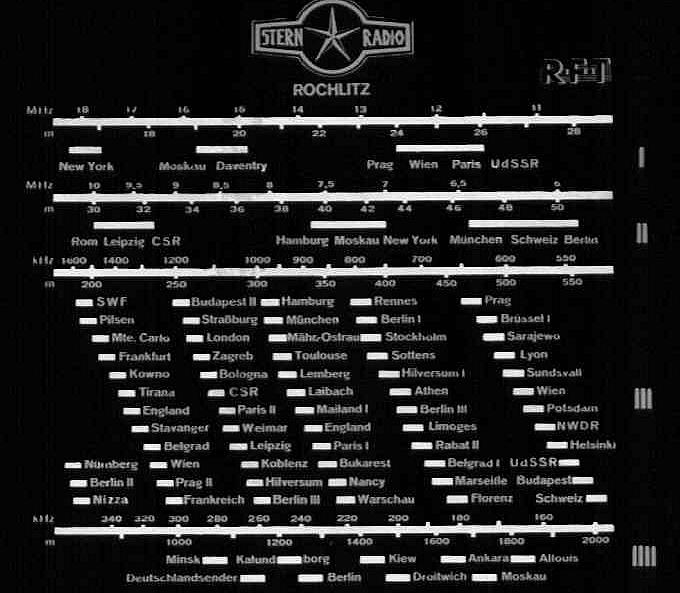

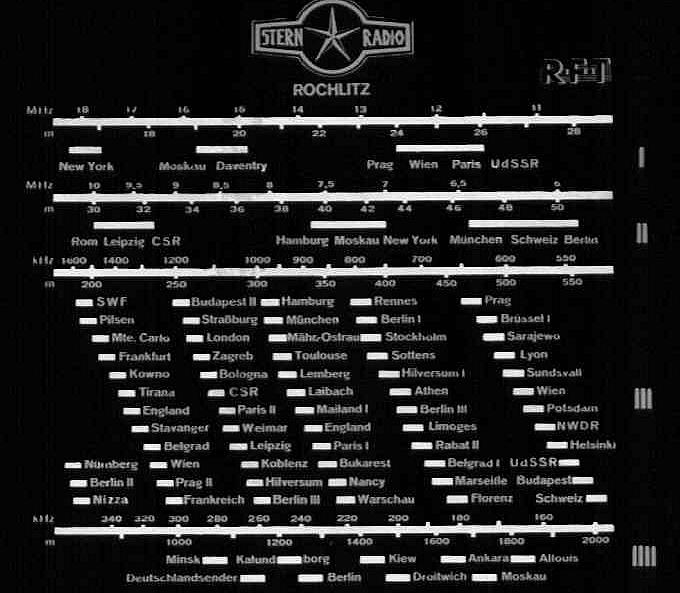

Die Zeit vor "Schwarzenburg":

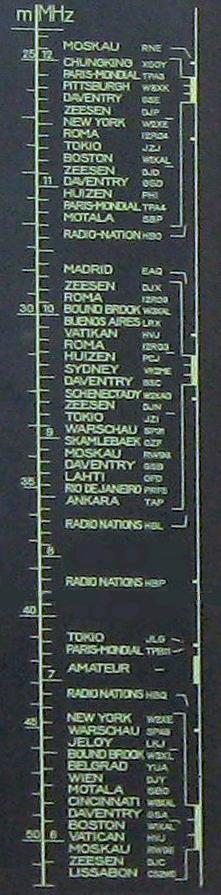

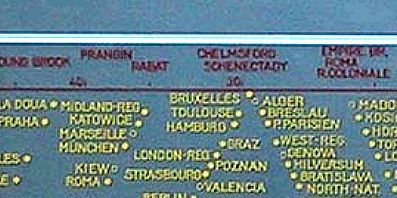

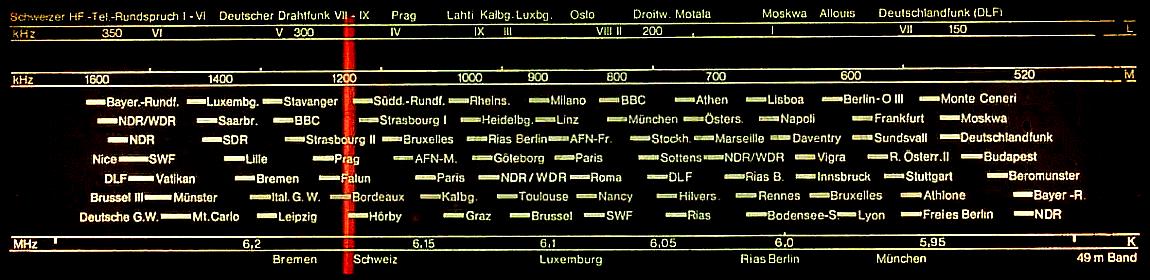

Die politischen Verhältnisse in den 1930er-Jahren führten ab 1935 zu Sendungen für das Ausland, insbesondere auch für Schweizer im Ausland. Dazu wurde zu gewissen Zeiten (jeweils Sonntags, spät Abends) der von der Radio Schweiz AG für den Völkerbund (heute UN) betriebene Kurzwellensender in Prangins (Genfersee) gemietet, was natürlich keine Dauerlösung sein konnte. Verwendet wurden Wellenlängen etwa im Bereich 15...50 m. Relikte aus jener Zeit können mitunter auf alten Radioskalen gefunden werden:

Ausschnitt KW-Skala aus den 1930er-Jahren Ausschnitt KW-Skala aus den 1930er-JahrenDie Skala links muss aufmerksam betrachtet werden. Sie zeigt die Sendernamen 'gespreizt', da diese innerhalb eines Meterbandes zu wenig Platz hätten. Ausserhalb der offiziellen Bänder liegende Stationen sind besonders mit der Wellenlängen-Skala verbunden. Als 'Unikum' sind hier auch die Rufzeichen der Sender aufgeführt. Die Sendekanäle des Völkerbundes (Radio Nations/Prangins am Genfersee) liegen meist ausserhalb der offiziellen KW-Bänder: ca 26 m HBO ca 32 m HBL ca 38 m HBP ca 45 m HBQ Weitere Frequenz (nicht mehr im Bild): beim 16m-Band |

Folgendes Bild: "PRANGIN" ["s" fehlt] (7799 kHz ; 38.5 m): Folgendes Bild: "RADIO NATIONS" (9585 kHz ; 31.3 m):  |

Die Kurzwellen-Sendeanlage Schwarzenburg:

1939: Die Sendeanlage ist bereit mit Richtantennen (hier: Rhombusantennen) und Rundstrahlantennen (hier: Quadrantantennen):

e-newspaperarchives.ch

Der Eingang zum Sendergebäude:

e-newspaperarchives.ch

Der Eingang zum Sendergebäude:

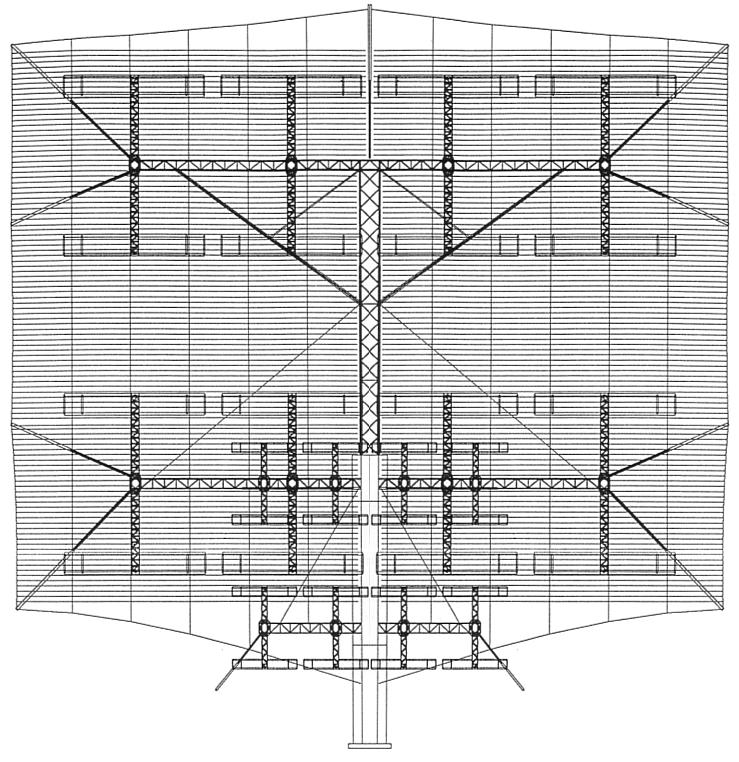

Zum Sende-Beginn: Rhombus- und Quadrant-Antennen

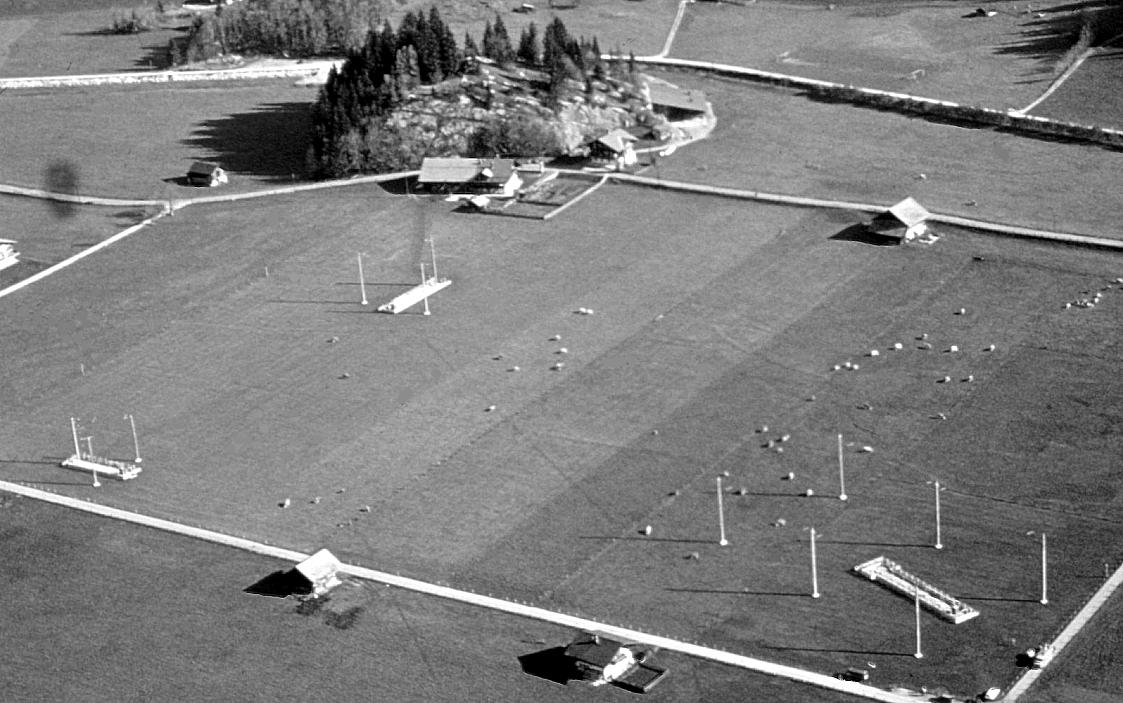

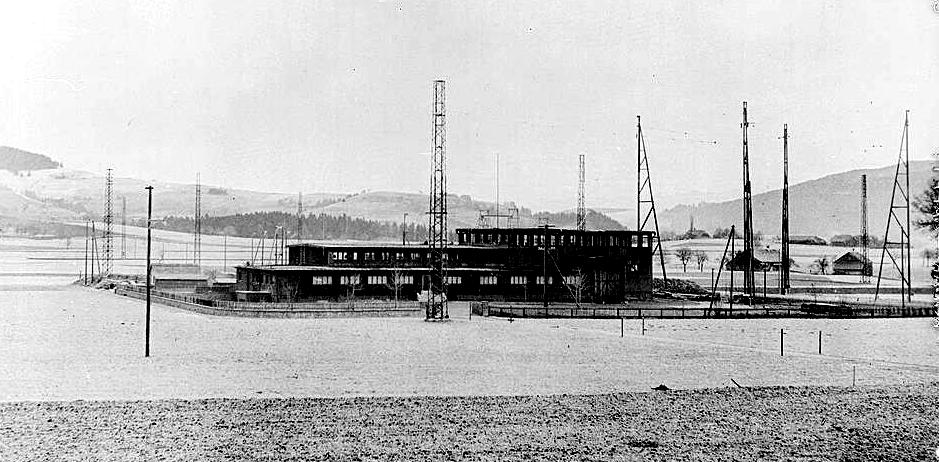

Die Sendeanlage in den 1940er-Jahren mit einem Teil der Masten für Rhombus- und Quadrant-Antennen, wobei die Antennendrähte (fast) nicht zu sehen sind. Die entfernteren Masten der Rhombusantennen stehen weiter im Feld draussen (siehe spätere Luftaufnahmen). Die grosse Vorhangantenne steht noch nicht:

Bild: [Museum für Kommunikation, Bern]

Eine der dreidrähtigen Rhombusantennen:

[Museum für Kommunikation, Bern]

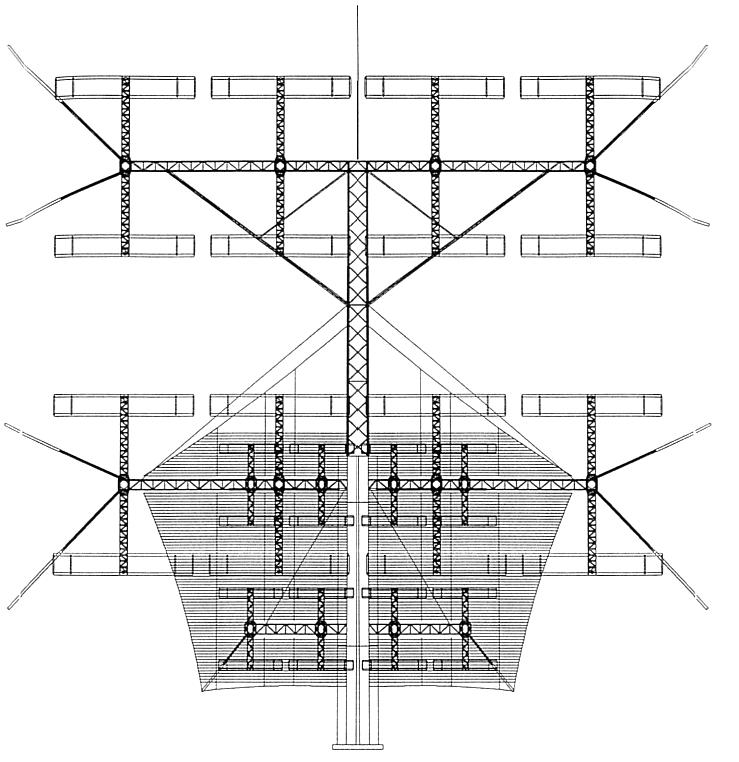

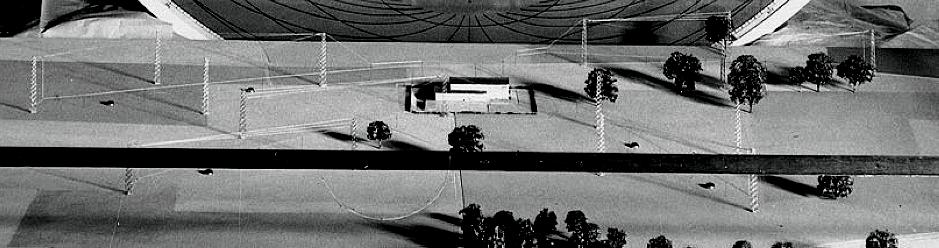

Ebenfalls aus dieser Zeit ein Anlage-Modell: Es zeigt Rhombusantennen (dreidrähtige Arme für konstanten Wellenwiderstand über die gesamte Antenne):

Auf massiven Druck Deutschlands mussten aber bald nach Beginn des Zweiten Weltkrieges die Wetterberichte aus den Programmen genommen werden (um das Wetter in der Bodenseeregion Richtung München nicht dem 'Feind' (England) zu 'verraten' (Planung von Bomber-Einsätzen) und Sendungen zu Nachtzeiten mussten eingeschränkt werden, damit der Sender nicht als Navigationshilfe (Peilung) verwendet werden konnte.

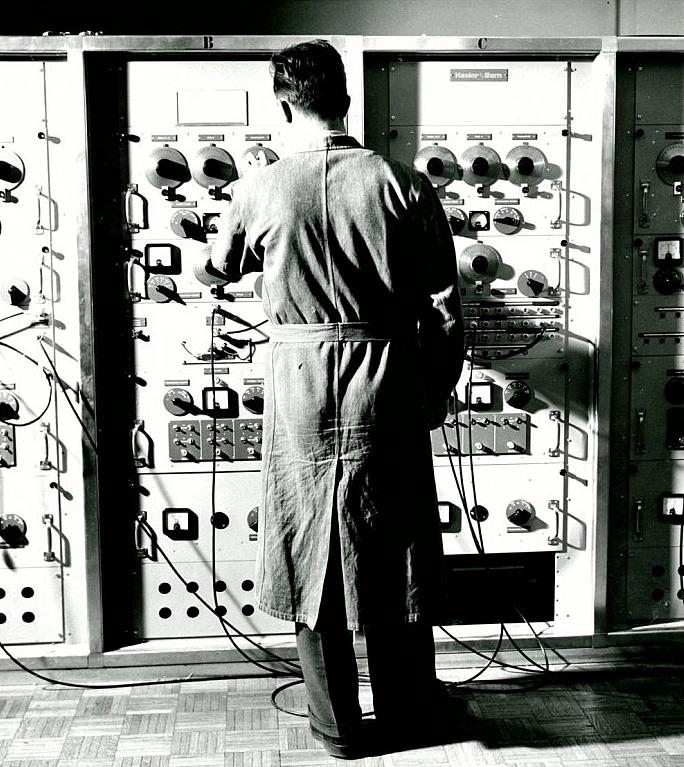

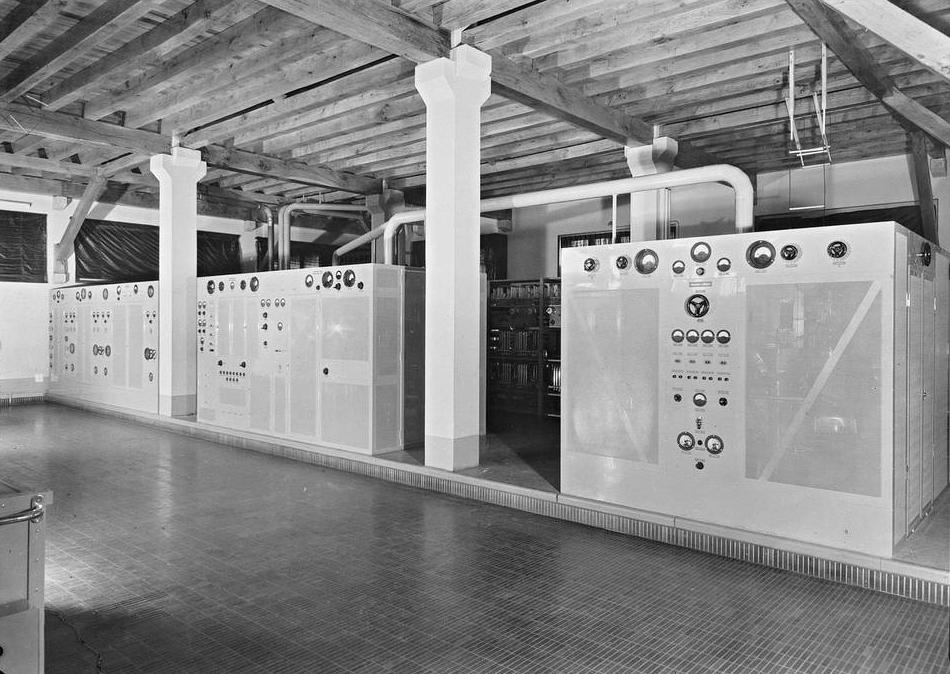

100 kW-Sender (Hasler Bern) von 1946/47:

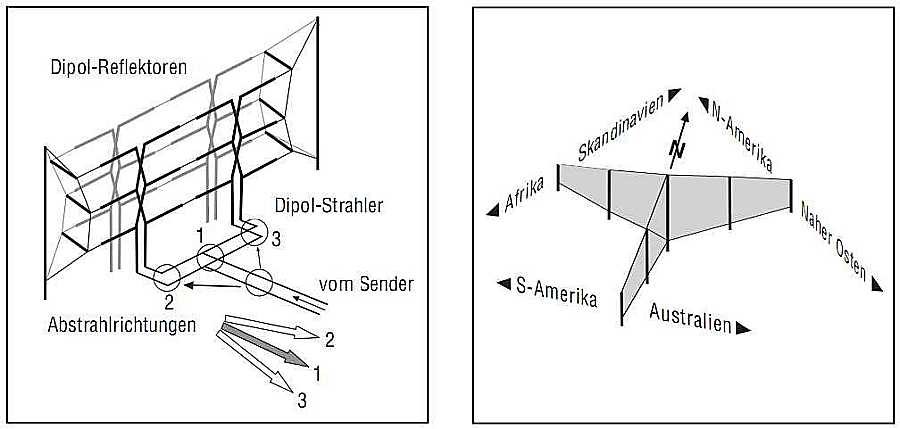

Rhombusantennen zeichnen sich durch gute Richtwirkung bei relativ flacher Abstrahlung und entsprechend hohem Gewinn aus. Sie benötigen entsprechend viel Platz. Nachteile sind die fixe Abstrahlrichtung (Antennen natürlich nicht drehbar) und die Abstrahlung der Hälfte der Leistung entweder in der Gegenrichtung oder ein entsprechender Verlust in einem Lastwiderstand (in beiden Fällen 3 dB Verlust, die man allerdings auf der Empfangsseite kaum spürt):

Bild: Die angegebenen Masse beziehen sich auf den Reduitsender Hirzenboden!

Diejenigen für Schwarzenburg kann man aus folgenden Luftbildern abschätzen.

Der Kurzwellensender Hirzenboden (Reduit-Ersatz für Schwarzenburg) und andere

|

Einschub 1:Schweizer Botschaftsfunk auf Kurzwelle: Abschaltung, Geschichte, ZukunftZunächst ein Rückblick auf den legendären Botschaftsfunk Bild: Schweizer Botschaft in Islamabad im Jahr 2009 - Antenne LogPer HL-471 von Rohde&Schwarz; Foto: Andreas Sommer

War dies nun das endgültige Aus für autarke Kommunikations-Kanäle zu Schweizer Ausland-Vertretungen?Nachfragen an zuständige Stellen werden zwar freundlich und prompt, aber sibyllinisch beantwortet. Es bleiben eigene Beobachtungen und spekulative Schlüsse auf Grund von Indizien:1. Verlautbarung des EDADas EDA liess anlässlich seiner 'Kündigung' beim Militär verlauten, dass ein eigenes (billigeres) Krisen-Not-Kommunikationsnetz 'in Diskussion' sei.2. AussenstellenDie eindrücklichen LogPerAntennen auf CH-Botschaften sind zwar verschwunden, aber man kann diskrete Vertikal-Antennen auf CH-Botschafts-Gebäuden entdecken. So wurde zum Beispiel auf dem Neubau der Botschaft in Nairobi/Kenia (offizielle Eröffnung 2018) eine solche Vertikalantenne errichtet. Diese ist unschwer als Kurzwellen-Trap-Antenne für weltweiten Funkverkehr zu erkennen. Es ist ja nicht einzusehen, dass die Schweiz Dutzende Millionen für 'Luxus-Botschaftspaläste' einsetzen kann und 'es' dann für eine zuverlässige (Not-)Verbindung 'nach Hause' nicht mehr reichen sollte.Diese nach 'Abschaltung' des Schweizer Botschaftsfunks errichtete Kurzwellen-Antenne auf der Schweizer Botschaft in Nairobi:

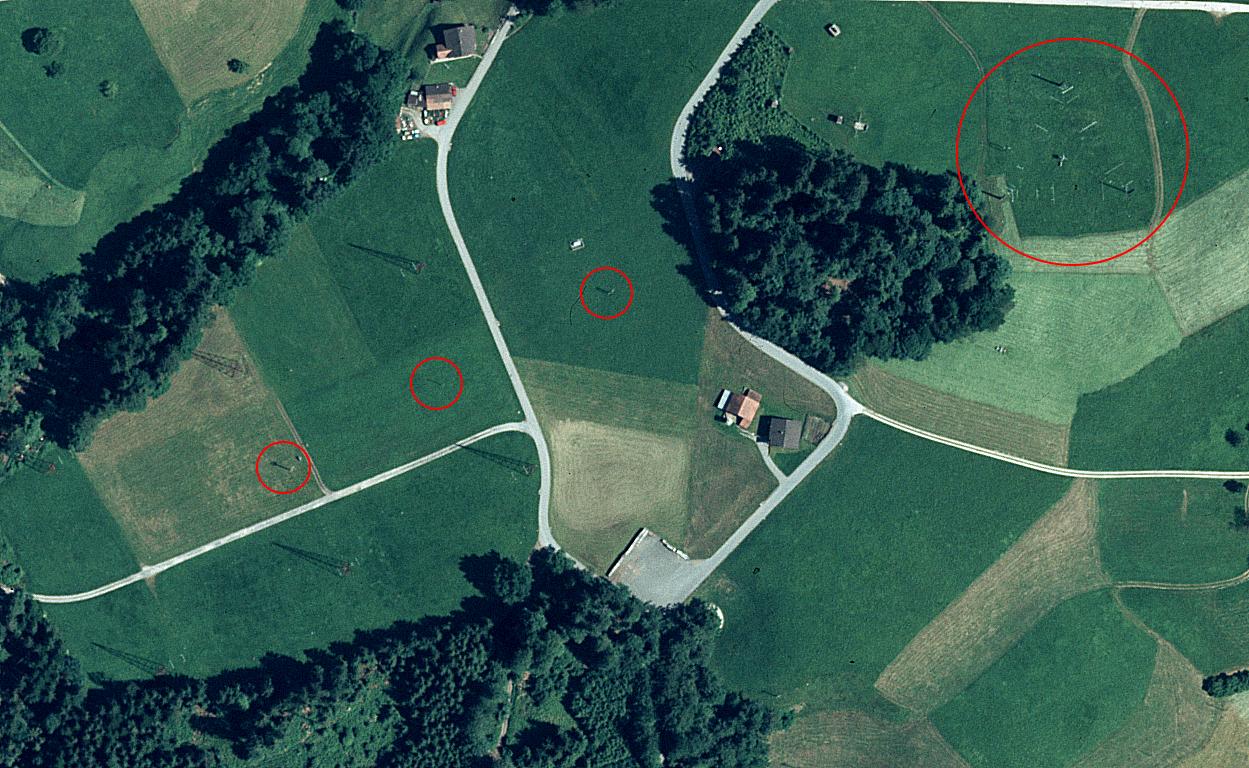

Beispiel: Diskrete Vertikalantenne auf dem neu erbauten Schweizer Botschaftsgebäude in Nairobi (gelb markiert):   Bilder-Grundlage: Youtube-Video vom BBL / EDA. 3. Schweiz (Zentrale)Eine ortsfeste Gegenstation in der Schweiz kann z. B. mit einer LogPer_Antenne HL-451 von Rohde&Schwarz aus dem Landesinnern arbeiten - im Gegensatz zu den Botschafts-Vertikalantennen zwar horizontal polarisiert, was auf KW allerdings keine Rolle spielt, da sich die Polarisations-Richtung auf dem Funkweg ohnehin 'verwindet':  Bild: Eine solche drehbare LogPer-Richt-Antenne - auf Grund ihrer Bauart eindeutig konzipiert für DX(weltweiten)- Funkverkehr und nicht für landesinterne Kommunikation, aufgenommen 'einsam im Schweizer Landesinnern' am 14.06.2024. 4. FunktechnikUnter Berücksichtigung von Fortschritten in der Funktechnik können solche Not-Aufgaben durch - wenn nötig sogar mobile - Kurzwellen-Funk-Anlagen erfolgen. So arbeiten PACTOR-Systeme mit relativ kleiner Sende-Leistung auch unter dem Rauschpegel und bei Störungen durch andere Stationen, allerdings mit geringerem Datendurchsatz.5. Letzte RückfallebeneEine solche wäre noch ein Ausweichen auf im jeweiligen Land ortsansässige Schweizer Kurzwellen-Funkamateure.AnhangEinstige Gegenstationen in der Schweiz(Senden und Empfangen waren örtlich getrennt um Störungen zu vermeiden.) Bild: Sendeanlage Sparemoos (Zweisimmen); (c) swisstopo.  Bild: Sendestation Aegerten (Kernenried); (c) swisstopo.  Bild: Empfangsstation und Betriebszentrale Murain (Ersigen); (c) swisstopo. Die Hochleistungs-Sendeanlage Klewenalp für den Botschaftsfunk (Demontage Sommer 2018)Diese Anlage (25 kW Pout) war der stärkste Sender des Schweizer Botschaftsfunks. Bild: Eine der beiden Antennen von der Bergstation der Luftseilbahn aus gesehen.  Bild: Die selbe Antenne aus der Nähe.  Bild: Nochmals die selbe Antenne aus der Nähe.  Bild: Und nochmals die selbe Antenne.  Bild: Die zweite Antenne - etwas versteckt - aber unweit der ersten Antenne.  Bild: Flugaufnahme der beiden Antennen; Quelle: ETH Zürich, Bildarchiv.  Bild: Beide Antennen auf einer Luftaufnahme von swisstopo.

Eine Dokumentation zur Geschichte des Schweizer Botschaftsfunks:  Geschichte Schweizer Botschaftsfunk | |||

Geschichte einer weiteren interessanten Funklinie:Die geheimnisvolle Funkstation AeschiriedIm Kalten Krieg rechnete man mit der Möglichkeit, dass die Schweiz oder Teile von ihr besetzt werden könnten, was die Handlungsfähigkeit der Armee einengen würde. So wurde gegen Ende der 1960er Jahre ein Spezialdienst gegründet (später P-26). Es wurden Funk-Verbindungen zu Agenten in allenfalls besetzten Teilen der Schweiz eingerichtet. Die Netzleitstation befand sich einige Zeit in einem alten Bunker auf Spiezer Boden (Hentschenried), nachher in einer ehemaligen Artilleriestellung in Aeschiried. Periodisch wurden die Verbindungen getestet. Es bestand von hier aus auch eine gut funktionierende Funkverbindung nach Irland, wo die P-26 einen ‚Exilsitz' für die Landesregierung eingerichtet hatte. Bild: Eine von zwei für diesen Zweck verwendeten Tarnbauten (ex-Artilleriestellungen) und rechts eine LogPer HL-451 R&S-Antenne in späterer Zeit. Siehe dazu auch: https://www.festung-oberland.ch/geheime-verbindungen-aus-aeschiried/ |

Sende-Apparaturen für Schweizer Radio International:

Bei Sottens wurde ein BBC SK 55 Kurzwellensender eingesetzt. Mit der Sender-Endröhre CQK 650-1 wurden die erwähnten 500 kW Senderausgangsleistung erreicht!Bei Beromünster, Lenk und Sarnen kamen BBC SK 53 Kurzwellensender zum Einsatz mit jeweils 250 kW.

Der BBC Kurzwellensender SK 55 im Bild:

Spezielle Links zu BBC-Hochleistungs-Sendern und zu den BBC-Röhren:

Sender BBC SK 55 (Sottens)

Sender BBC SK 53 (Beromünster, Lenk, Sarnen)

500 kW-Röhre CQK 650-1 (Sottens)

BBC Senderöhren

In Lenk waren bis ca 1998 2x250 kW in Betrieb.

Bei Sarnen arbeitete zusätzlich zum Mittelwellensender ein Kurzwellensender (1x250 kW, 1974 bis 1998).

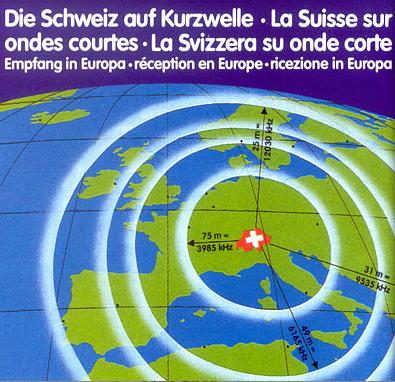

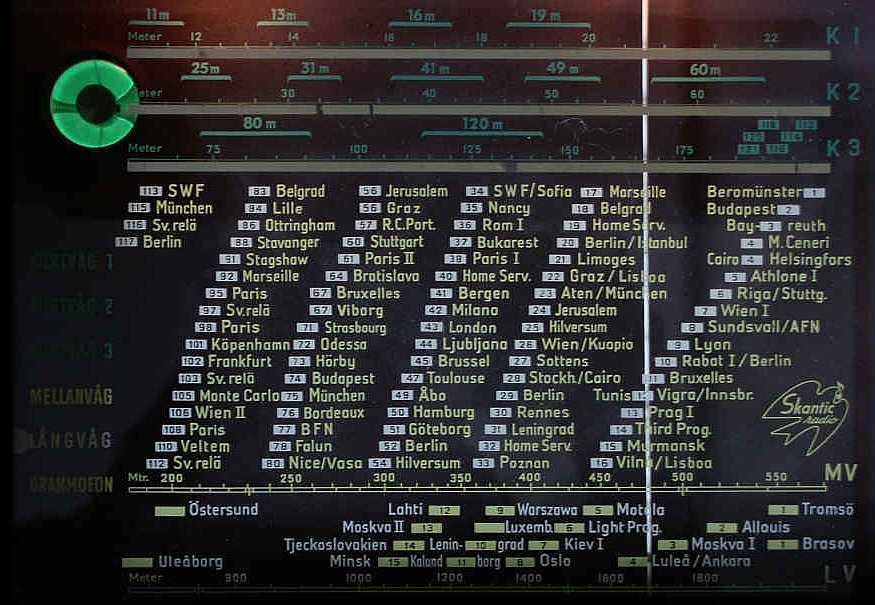

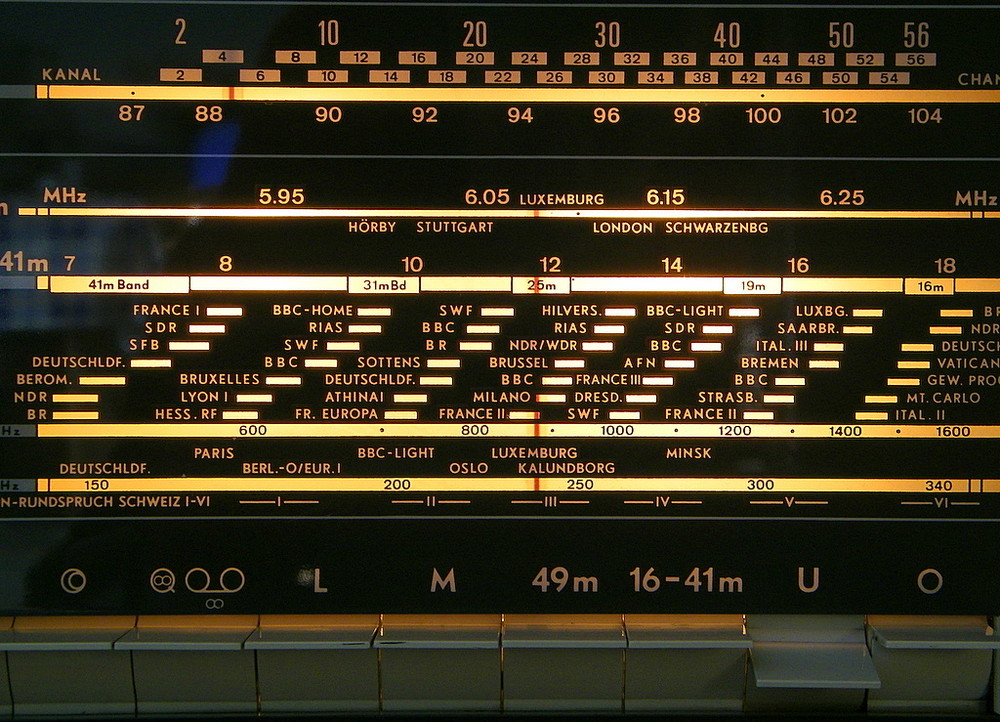

Der "Schweizer Kurzwellensender Schwarzenburg" auf Radioskalen:

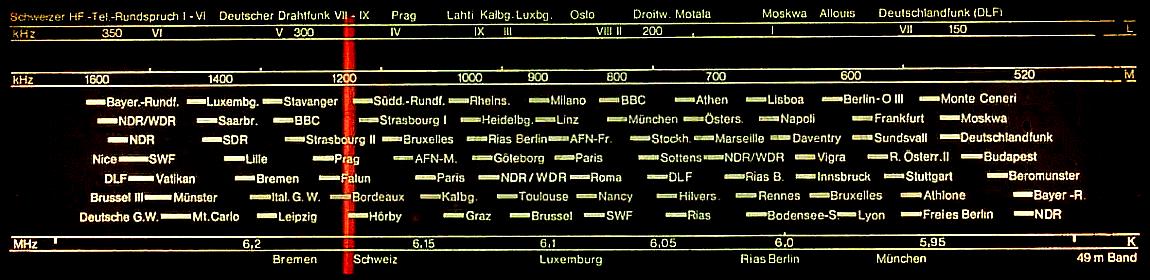

Im folgenden Bild unter "Schweiz" im 49 m - Band:

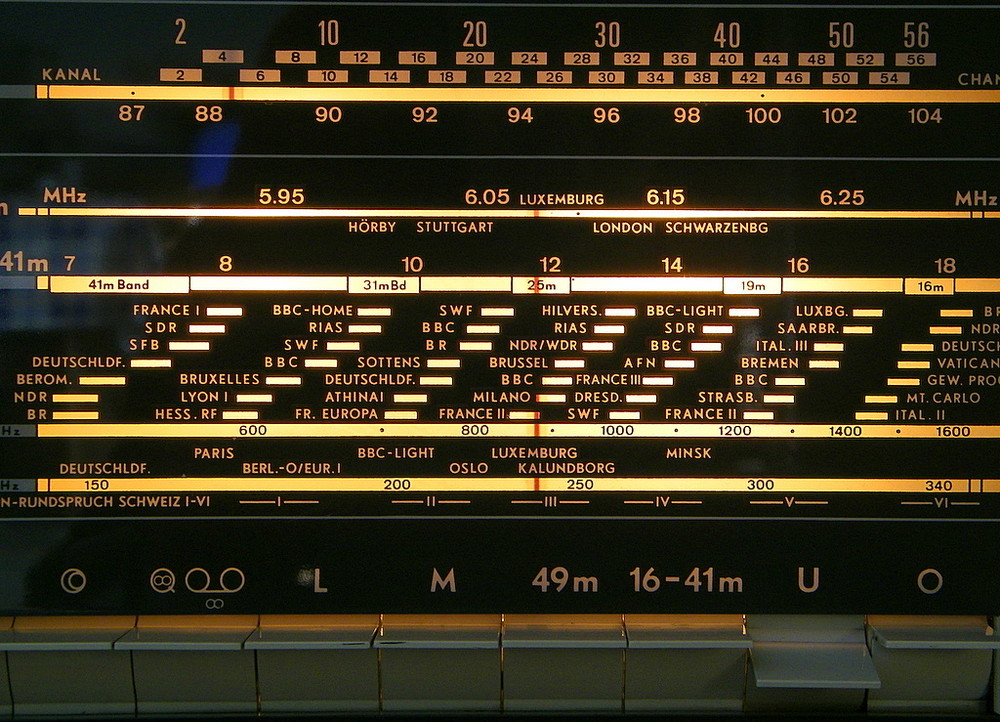

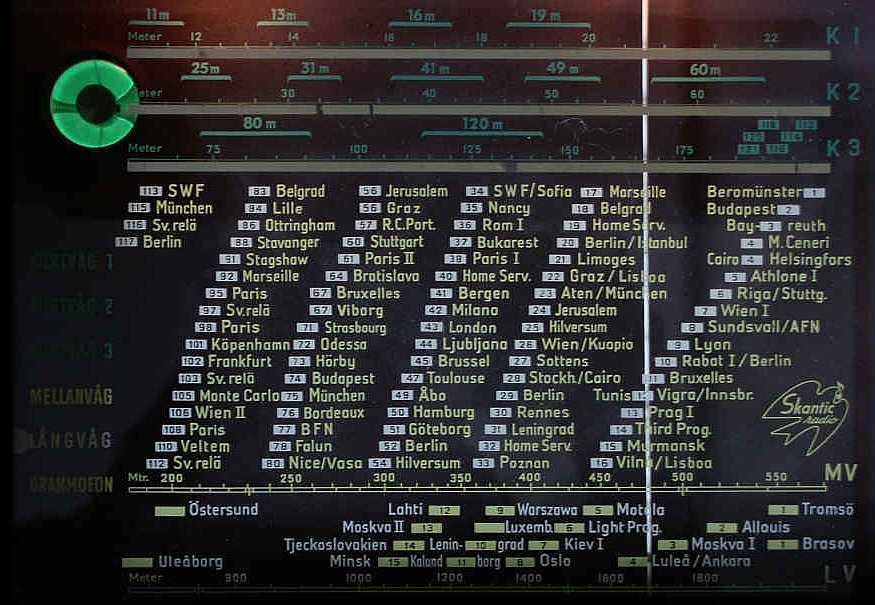

Ein "Traumradio" für den Kurzwellenhörer in den 1950er-Jahren mit 3 Kurzwellenbändern von 11 m bis 200 m:

Die "Schweiz" auf Radio-Skalen aus den "letzten goldenen Rundfunk-Tagen" der Kurzwelle.

Das 49-Meter-Europaband ist gespreizt über die ganze Skala:

Das 49 m-Band ist gespreizt und zusätzlich ist der Bereich 16 m bis 41 m vorhanden:

Im 49 m-Band ist Schwarzenburg ("SCHWARZENBG") zu finden

(Man beachte auch die 6 Telefonrundspruch-Kanäle)

Anhang 1:

Anhang 2:

Eine legendäre 'Rhombusantenne':

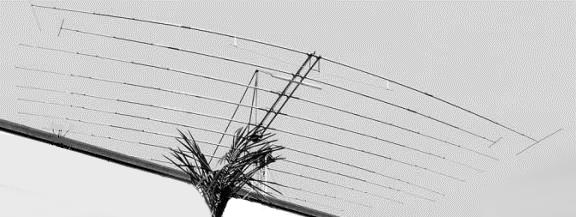

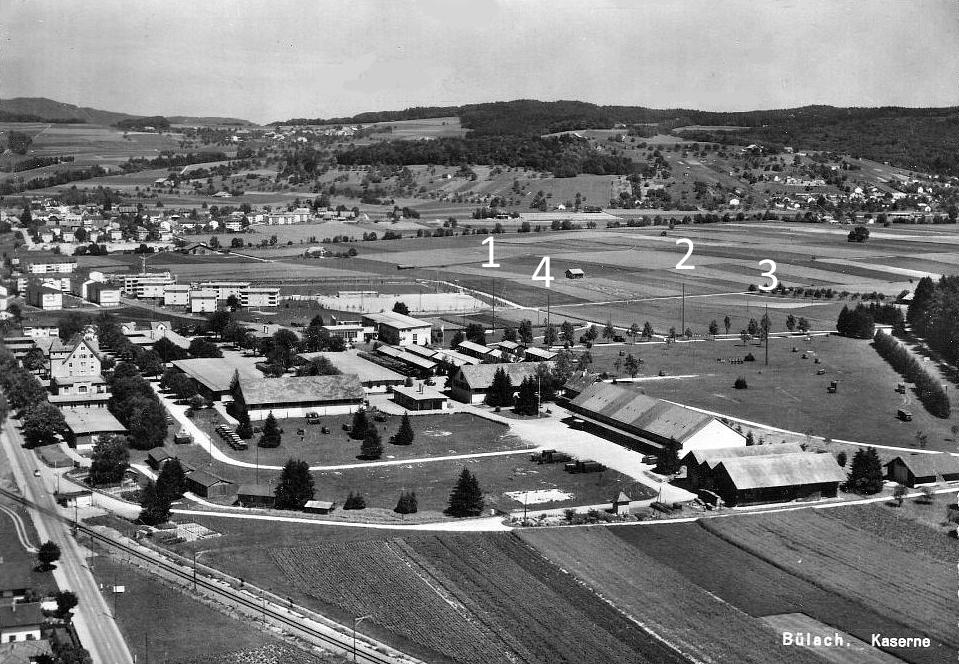

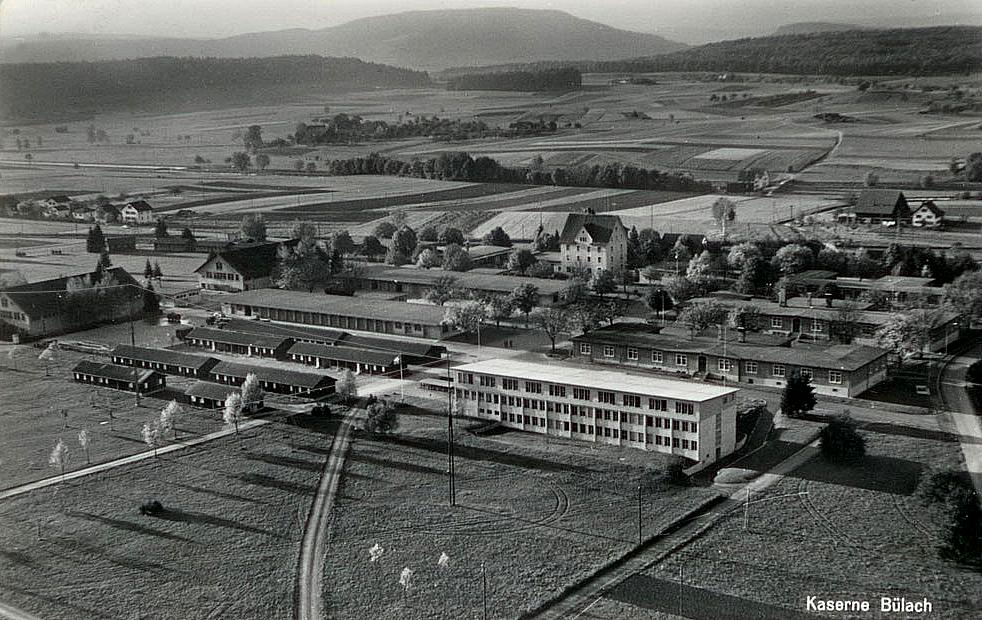

Folgendes Bild (ca 1964) zeigt links unten noch einen Teil einer solchen Rhombusantenne. Zu sehen sind 2 der 4 Masten der legendären 'Korea-Antenne' bei der Kaserne Bülach. Ab 1953 bis etwa 1970 wurde über diese Antenne der Schweizer Militär-Diplomatie-Funk mit Korea abgewickelt ('Koreafunk' Bülach - Panmunjom). Hauptsächlich ging es um die Kontrolle des Waffenstillstandes nach dem Koreakrieg durch (u.a.) den neutralen Staat Schweiz. Die Übermittlungen erfolgten in CW (Morse) auf Kurzwelle. Verwendet wurden in Bülach und Panmunjom noch lange Sender des Typs BC-610 [SE-402 (vgl. SM-46)] mit ca. 400 Watt CW-HF-Ausgangsleistung, meist in Kombination mit dem Collins Empfänger 51j4. Die Antennenmasten in Bülach bestanden aus gestockten Holzmasten, die unteren (Zwillings-)Mastteile waren 18 m lang, die oberen (Einfach-)Mastteile waren 13 m lang, die totale Masthöhe war ca. 27 m. Die grosse Rhombusdiagonale mass 171.25 m, die kleine 85.85 m. In Panmunjom wurde eine 100 Meter-L-Antenne (Langdrahtantenne) - aufgehängt an je 20 Meter hohen Masten - verwendet.Im folgenden Bild unter "Schweiz" im 49 m - Band:

Ein "Traumradio" für den Kurzwellenhörer in den 1950er-Jahren mit 3 Kurzwellenbändern von 11 m bis 200 m:

Die "Schweiz" auf Radio-Skalen aus den "letzten goldenen Rundfunk-Tagen" der Kurzwelle.

Das 49-Meter-Europaband ist gespreizt über die ganze Skala:

Das 49 m-Band ist gespreizt und zusätzlich ist der Bereich 16 m bis 41 m vorhanden:

Im 49 m-Band ist Schwarzenburg ("SCHWARZENBG") zu finden

(Man beachte auch die 6 Telefonrundspruch-Kanäle)

Anhang 1:

FERA 60er- und 80er-Jahre:

Anhang 2:

Eine legendäre 'Rhombusantenne':

Koreafunk Bülach - Panmunjom:

Der Reduitsender auf Hirzenboden hatte eine ganz ähnliche Konstruktion einer Rhombusantenne auch mit solchen Holzmasten, während in Schwarzenburg natürlich Metall-Gitter-Masten für die Rhombusantennen eingesetzt wurden:

(Der Reduitsender Hirzenboden (Reserve Schwarzenburg) und die Eigenschaften von Rhombusantennen werden hier unter dem Untertitel 'Der Reduitsender Hirzenboden' beschrieben.)

Bild: Kaserne Bülach mit Korea-Antenne (links im Bild) für den Korea-Funk um 1964

Bild: Die Korea-Antenne bei der Kaserne Bülach um 1964.

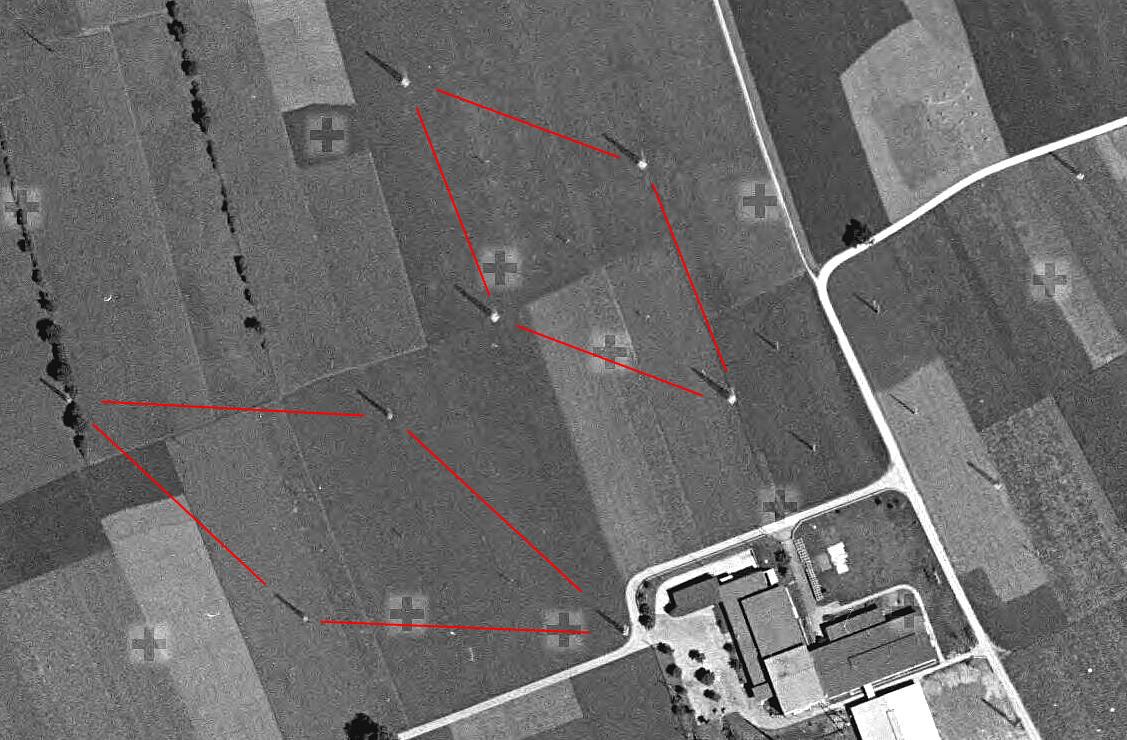

Die Korea-Antenne Bülach um 1961 (Soldatenhaus steht noch nicht). Die schlecht sichtbaren Strahler-Drähte wurden verdeutlicht:

Bild: Zwei der vier Masten der Korea-Antenne. Von einem dritten Mast ist links unten noch der Schatten zu sehen.

Die Koreaantenne auf einem Luftbild von swisstopo im Jahr 1954. Man sieht natürlich vor allem die Mastschatten. Die spätere Funker/UO-Baracke steht noch nicht. Die Sendeapparatur muss in einem bereits bestehenden Gebäude provisorisch untergebracht worden sein:

Bild: Grundriss der Koreaantenne. Strahlerdrähte mit dünnen roten Linien eingezeichnet.

Erinnerungen eines Koreafunkers

Kurze Inhaltsangabe:

Die Funklinie Panmunjom [HBM41] - Waffenplatz Bülach [HBM46], respektive die tägliche Kurzwellen-Morsetelegraphie-Verbindung stellte für viele Jahre die eigentliche 'Nabelschnur' der Schweizer NNSC-Delegation mit der Heimat dar. Eine Telephonverbindung nur schon zwischen Seoul und Panmunjom war ein technisch heikles Unterfangen: das System war noch gänzlich manuell, man musste sich durch verschiedene US-Forces Telephone-Exchanges durchfragen. An eine verlässliche Verbindung in die Schweiz auf diesem Wege war nicht zu denken. Eine zuverlässige Verbindung Schweiz-Korea konnte nur aus einer Kurzwellen-Funk-Verbindung bestehen. Mit Sprechfunk konnte man ab und zu nur gerade ein kurzes Grusswort durchsagen, deshalb kam nichts anderes als die Morsetelegraphie in Frage, was weit effizienter und schneller war, als Telegramme per Sprechfunk zu übermitteln.

Bild: Funker Kpl Max Rüegger an der Funkstation (Rufzeichen HBM46) auf dem Kasernen-Areal Bülach (Holzbaracke).

Bild: Funker Kpl Max Rüegger ['zivil': HB9ACC] bei einer Morse-Ubermittlung in Panmunjom, 1964.

Zum Thema Koreafunk hat Dr. Martin Boesch einen interessanten Beitrag auf dem armyradio.wiki verfasst:

'Koreafunk' auf armyradio.wiki

Historische Tonbeispiele von Radio Schweiz/ Bernradio:

Bild: Radio-Station Prangins in der Frühzeit

Bild: Ein Teil der Sendestation HEB in Prangins um 1980. (CC) BY SA 4.0 Bildarchiv ETH Zürich.

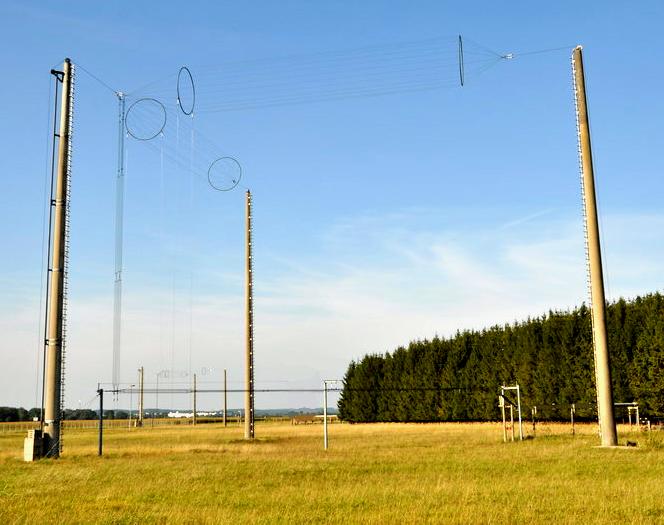

Bild: Ein Teil der Empfangsstation HEB in Riedern um 2013. (CC) BY SA 4.0 Stefan Siegenthaler.

Die Reduit-Kurzwellensender (Hirzenboden usw.) werden auf folgendem Link behandelt:https://www.sarganserland-walensee.ch/radio_tv_historisch/AM_Sender/mittelwellensender-beromuenster2.html |

Interessantes Phänomen auf Kurzwelle: Das Kurzwellen-Echo.

Audioclip Echo-Empfang 1 (mp3)

AudioClip Echo-Empfang 2 (mp3)

|

Die technische Radiogeschichte der Schweiz ab 1905 ist unter folgendem Link beschrieben, inklusive Reduitsender Melchsee, Klewenalp, Hirzenboden, Emmetten, ... https://sarganserland-walensee.ch/radio_tv_historisch/AM_Sender/mittelwellensender-beromuenster2.html. Die Geschichte der drahtlosen alpinen Hütten-Telefonie und der Rufsysteme (PTT Autoruf, Eurosignal): https://sarganserland-walensee.ch/radio_tv_historisch/AM_Sender/drahtlose_huetten_telefone.html Zahlensender auf Kurzwelle, OTP-(One Time Pad-)Verschlüsselung https://sarganserland-walensee.ch/radio_tv_historisch/audio/audio.htm |