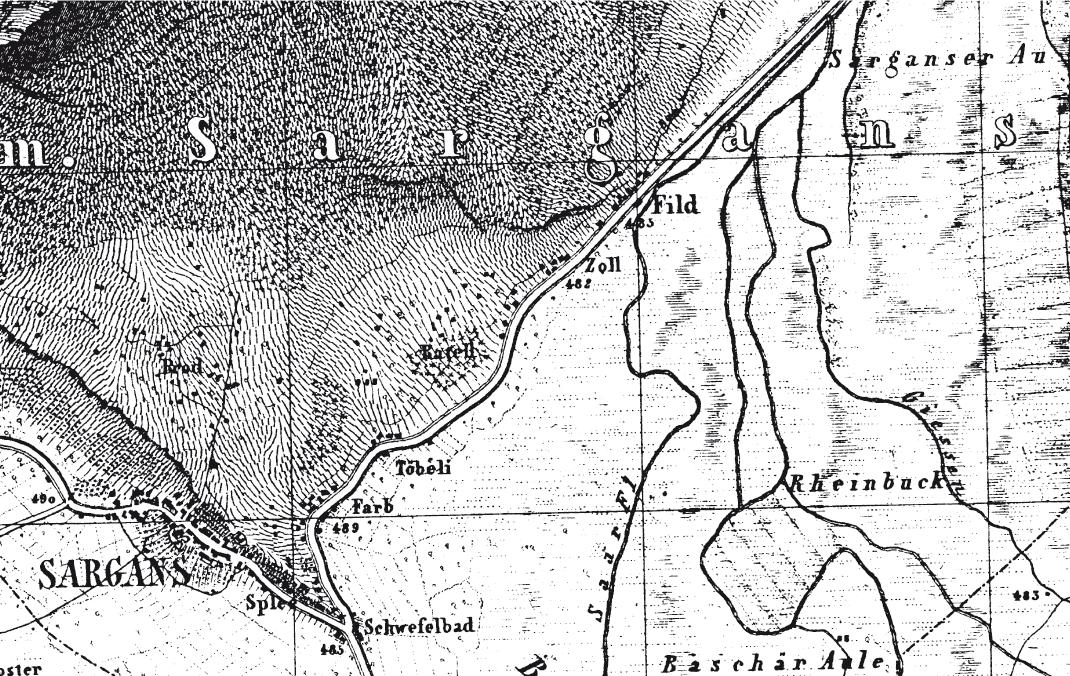

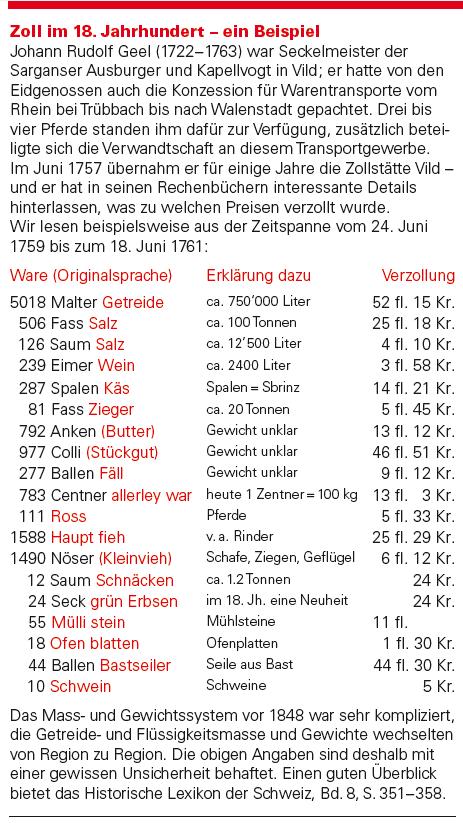

Die Süd-Rampe ab Vild/Sargans und die Sarganser Zollhäuser

Dieser Weg hat noch einige historische Bausubstanz. Der Verlauf ist in folgendem Kartenausschnitt eingezeichnet:

(c) Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz.

(c) Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz.

Der Zugang zur Schollbergstrasse aus Richtung Sargans hat leider zwei 'Schönheitsfehler':

1. Beim Start nach den Zollhäusern im Vild (Sargans) zeigt sich die Tücke eines fehlenden Wegrechtes. Dieses Weg-Stück muss heute umgangen werden:

Bild: Der zu umgehende Anfang der 'Bergstrecke' nach den Zollhäusern.

Bild: Der zu umgehende Anfang der 'Bergstrecke' nach den Zollhäusern.

Bild: Blick in die Gegenrichtung mit 'Seitenzugang' des heute offiziellen Weges.

Bild: Blick in die Gegenrichtung mit 'Seitenzugang' des heute offiziellen Weges.

2. Langsam steigt die Schollbergstrasse am Hang entlang, falls im nahen Schiessstand (rechts im vorangehenden Bild) nicht geschossen wird, sonst muss man die gut sichtbare und mit Wegweisern markierte an sich eindrucksvolle Holztreppe nehmen und wieder einen Umweg über ein Stück des 'ganz alten' Weges, der über Matugg führte. Empfehlung: Begehung ausserhalb der Schiesszeiten oder 'notfalls' Einstieg bei der Kletterwand. (Das darf nicht als Schützen-Bashing gedeutet werden, der Verfasser ist selber aktiver Schütze :-)

Originaler Wegverlauf (ausserhalb Schiesszeiten):

Blick vom Talboden aus:

Die Südrampe der Schollbergstrasse (über dem Dach des 'Gadens') führt in den Wald:

Wir kommen zum Atschabach:

Bild: Die Überquereung des Atschabaches.

Bild: Die Überquereung des Atschabaches.

Ab hier finden wir viel schöne historische Bausubstanz, hier die beim Unwetter um 2013 weiter beschädigte Atschabach-Furt:

Der Zustand dieser Furt noch vor dem Unwetter:

Nach der sorgfältigen Restauration zeigt sich diese Furt ab 2016 wie folgt:

Beim Weitergehen öffnet sich ein Ausblick auf die Howand-Passage:

Bild: Die heikelste Stelle - die Howand-Traverse - ist in Sicht.

Bild: Die heikelste Stelle - die Howand-Traverse - ist in Sicht.

Die Howand-Traverse und im Tal der Damm der alten (nicht sehr deutlich) und jener der heutigen Hangfuss-Strasse:

Bild: Drei Generationen von Strassen-Verbindungen

Bild: Drei Generationen von Strassen-Verbindungen

Hier war das Ende des Fahrweges im Jahr 2015 - und einst in einer echten

Schildbürgerei noch mit einem Fahrverbot versehen.

Aber zu Fuss ging und geht es weiter:

Heute geht es dort bequemer weiter:

Stützmauer-Überreste (im Rückblick zu unserer Laufrichtung) kurz vor der Howand:

An dieser Stelle musste schon beim historischen Bau der Strasse ein Felsausbruch erfolgen:

Rekonstruktionsarbeiten an dieser Stelle:

(c) Cornel Doswald

(c) Cornel Doswald

(c) Cornel Doswald

(c) Cornel Doswald

Diese Stelle mit dem Felsübergang im Zustand ab 2016 (von beiden Seiten):

Vom unten sieht man schön die auf den alten Mauerüberresten im gleichen Stil aufgebaute neue Mauer:

'Verbindung' zwischen 'alter und neuer Zeit'

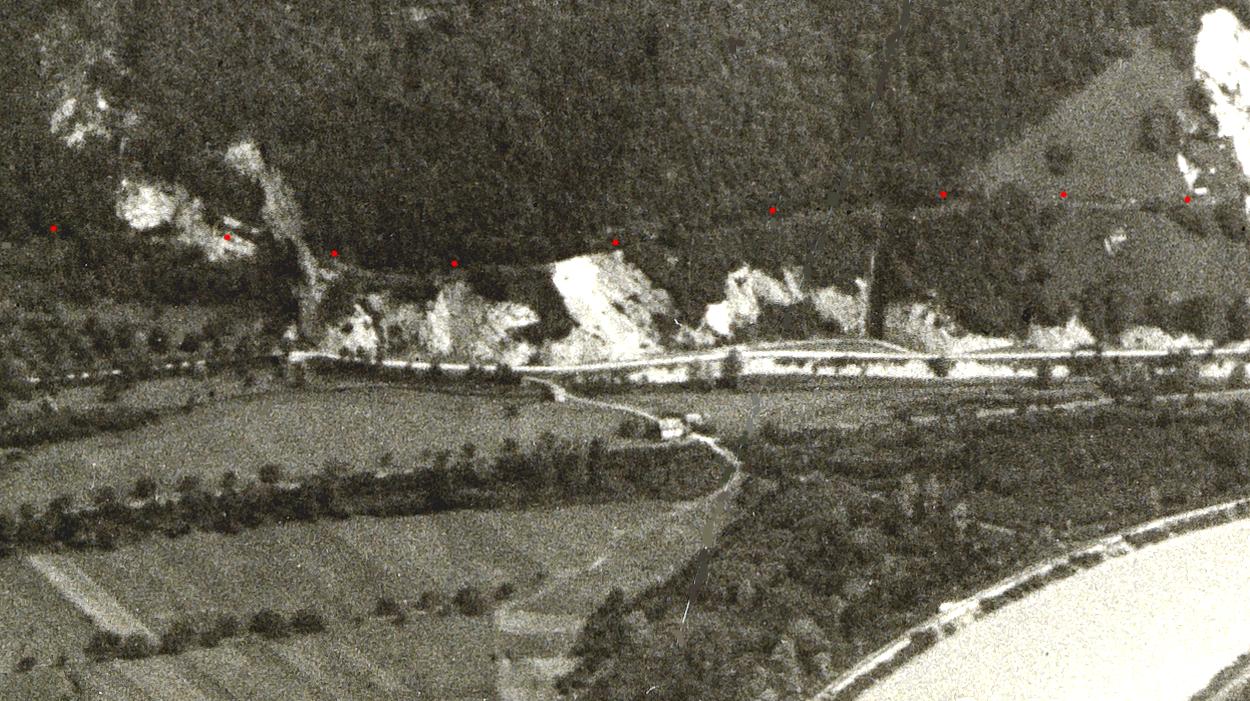

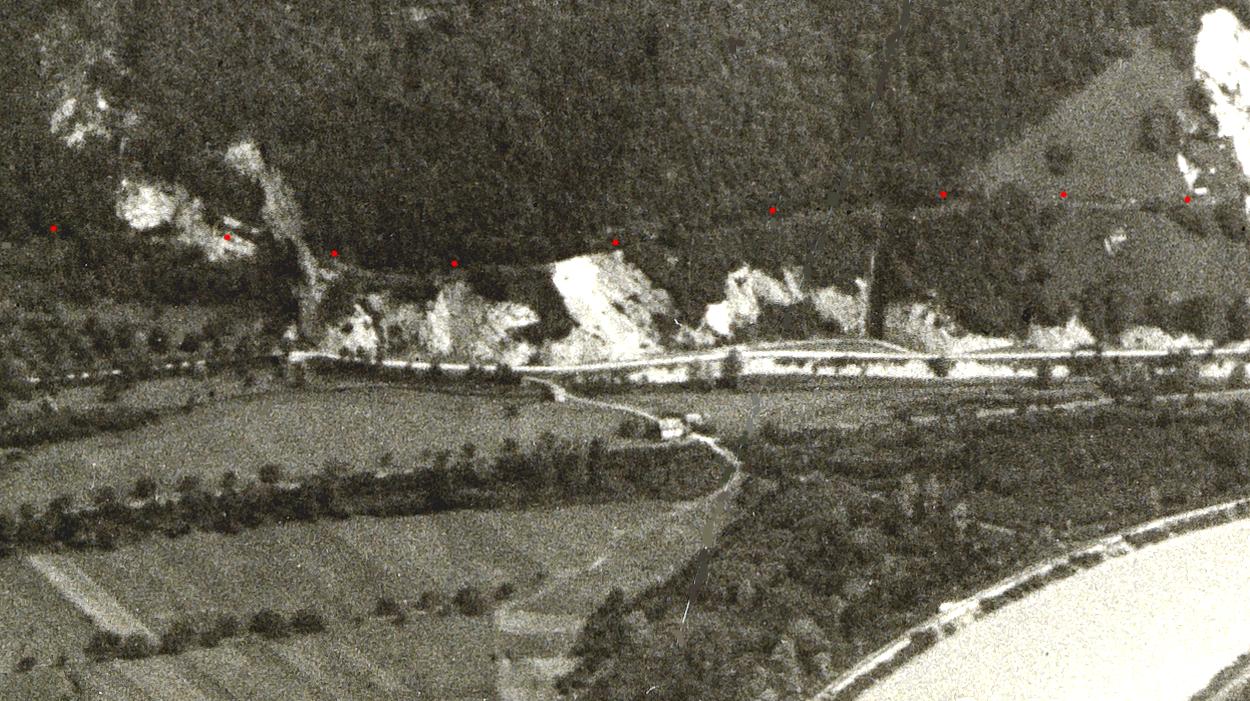

Südrampe ab Vild mit Zollhäusern (auch der alte Weg Richtung Matug und die Marienkapelle sind zu sehen):

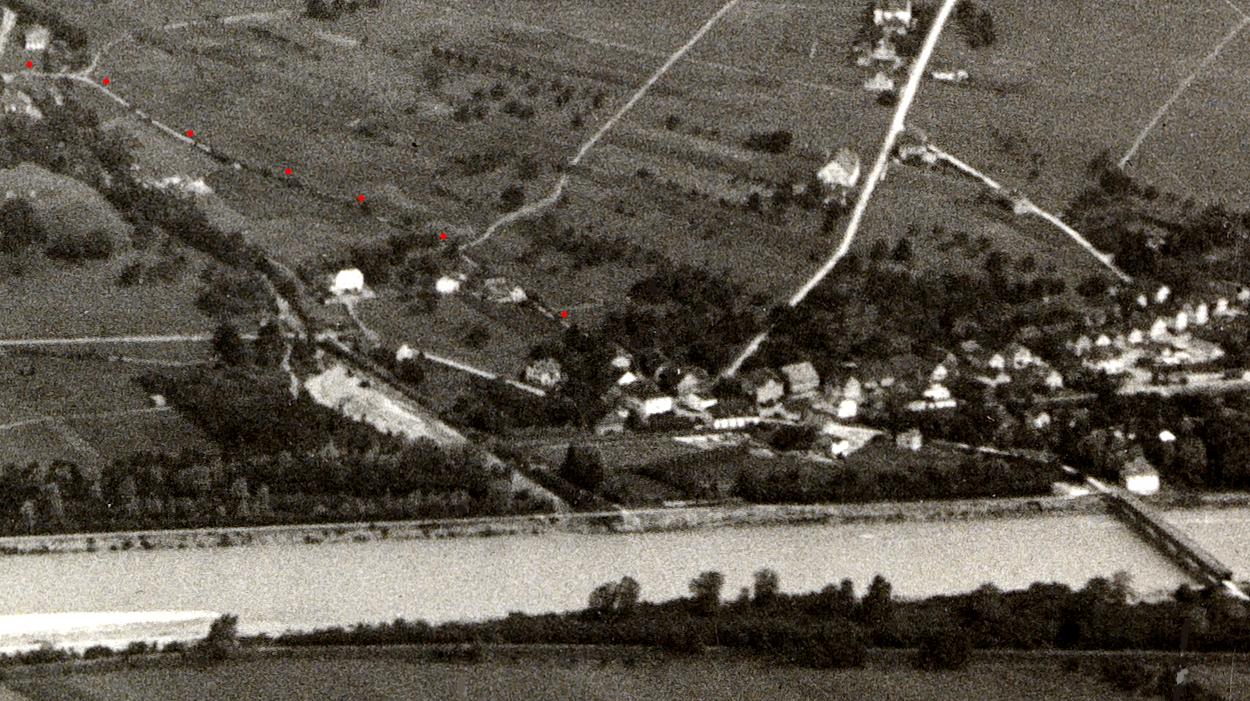

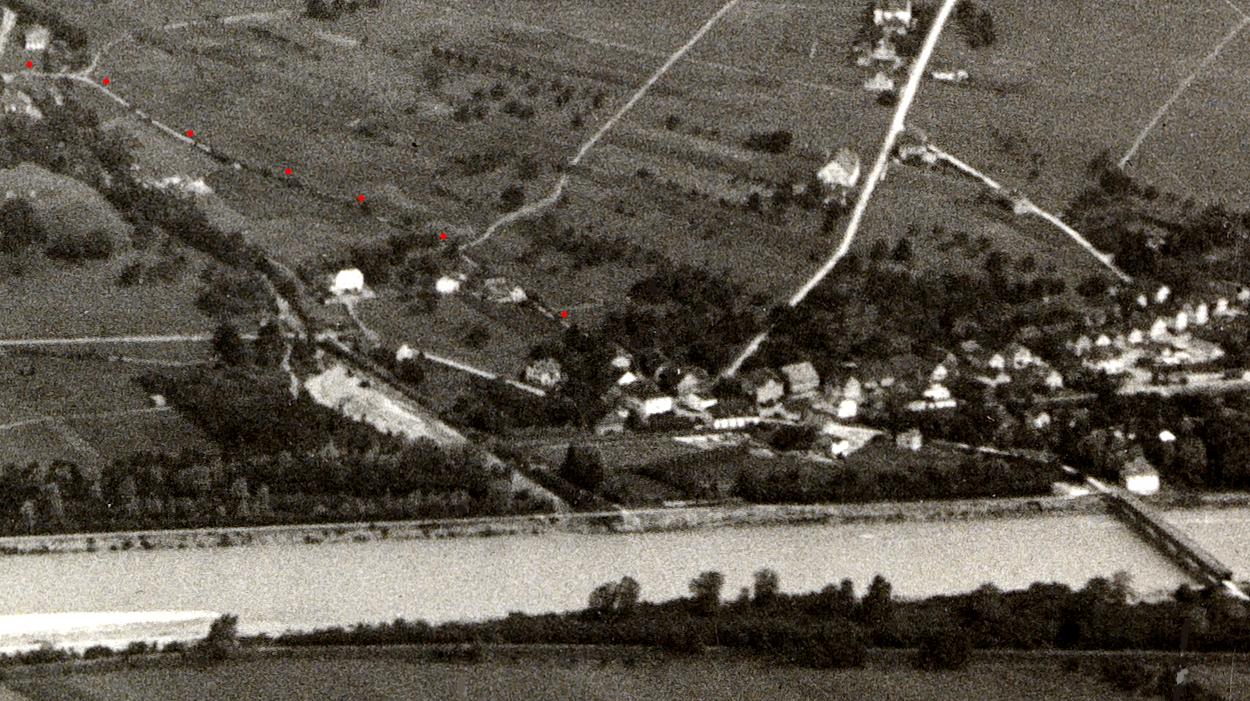

Die Fortsetzung dazu:

Die Schollbergstrasse erreicht die Howand:

Der Südteil der Schollbergpassage mit der Howand:

Der anschliessende Nordteil der Schollbergpassage:

Die Nordrampe nach Trübbach hinunter:

Fortsetzung und Ende in Trübbach:

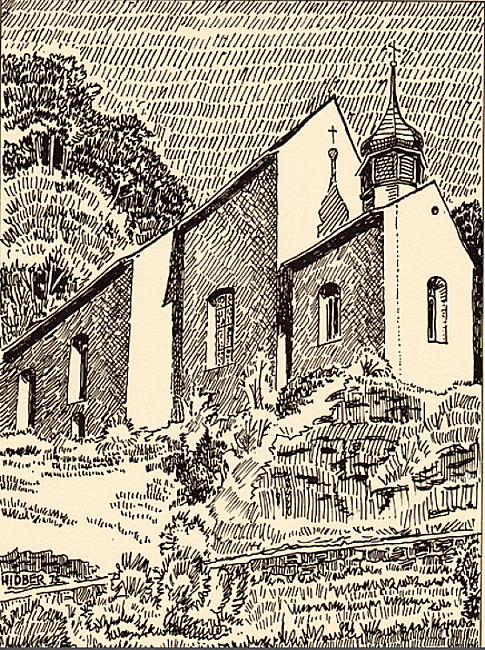

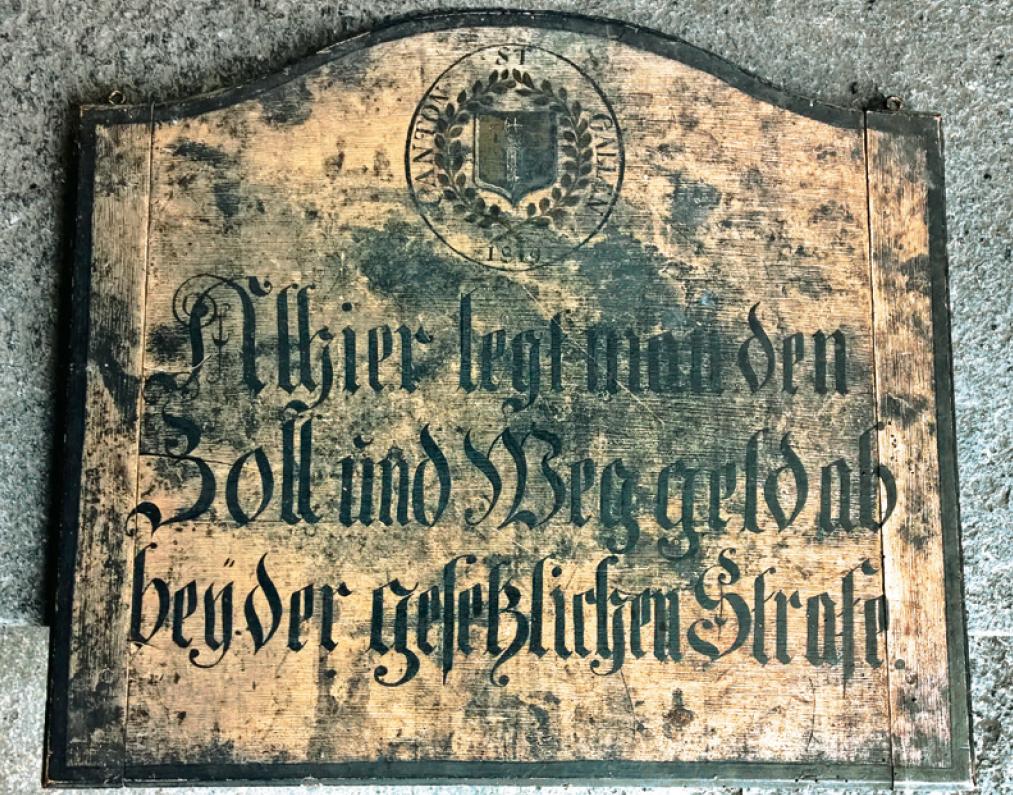

Kleine Bildergalerie der Sarganser Zollhäuser

Das jüngste bekannte Zollhaus:

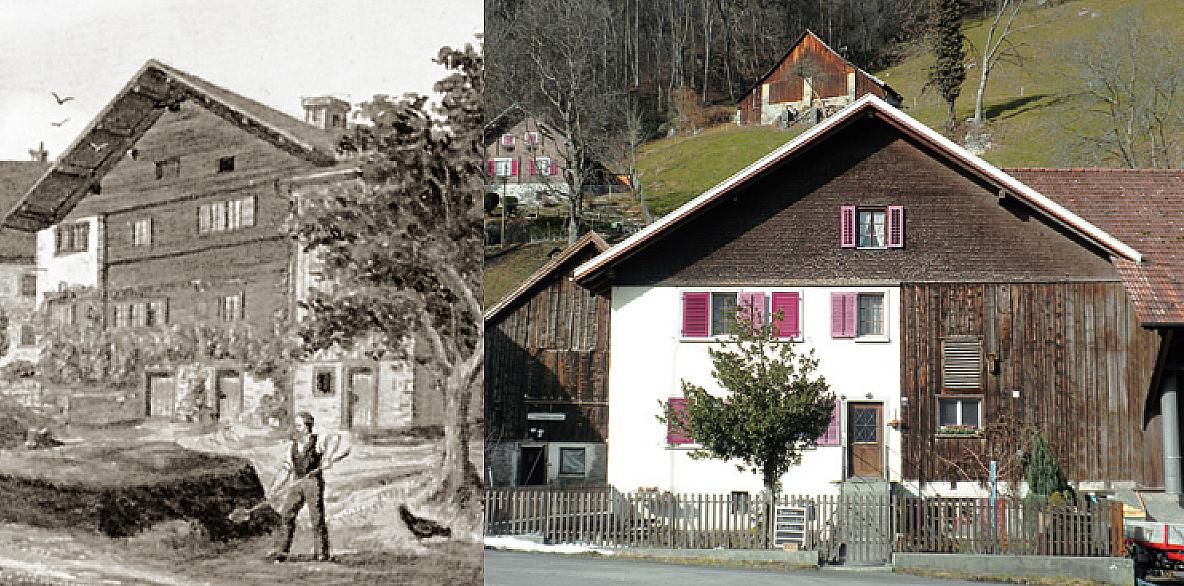

Das zweitjüngste Zollhaus ('Marienhaus') ist an der alten Kantonsstrasse noch etwas weiter Richtung Trübbach (2. Bild ab 2015):

Das wahrscheinlich älteste Zollhaus stand rechts des vorangehenden Zollhauses. Links im Bild ist noch das zweitjüngste Zollhaus von vorher zu sehen:

Das erwähnte abgebrannte älteste Zollhaus (im Hintergrund das vorangehende zweitälteste):

Fortsetzung

Zurück zur Eingangsseite

Fortsetzung

Zurück zur Eingangsseite